L’écho des cloches romantiques dans Le Chant de la cloche de Vincent d’Indy

Lucas Berton

Universität des Saarlandes

Résumé

« J’appelle les vivants. Je pleure les morts. Je repousse les éclairs »1

Si Vincent d’Indy a retenu l’attention de recherches relativement récentes2, il reste un compositeur peu étudié. Pour ne citer que l’exemple de ses opéras, Violaine Anger notait à juste titre dans un article datant de 2006 qu’ils sont aujourd’hui encore « peu connus » (Anger 2006, 3113). Il semble, 15 plus tard, que ce constat soit encore valable4. Peut-être cela tient-il en partie à la richesse comme à la complexité de cet homme – montrées déjà par son premier biographe Léon Vallas (Vallas 1946–1949) –, qui cumula tant d’activités5, semblant échapper à une éventuelle synthèse.

Le Chant de la Cloche (opus 18), sous-titrée « Légende dramatique », est la deuxième œuvre lyrique de d’Indy6. Elle est composée pour la quatrième édition du concours musical de la Ville de Paris en 1885, concours lors duquel elle obtient le Grand Prix. Dédiée à César Franck, la composition s’échelonne entre 1879 et 1883, et bénéficie d’une première représentation le 25 février 1886 à l’Eden-Théâtre sous la direction de Charles Lamoureux (Saint-Arroman 2019, 376), comme d’une première publication chez Hamelle la même année7. L’orchestre mobilisé est conséquent8, et l’utilisation d’une cloche en mi bémol (sur scène pour le dernier tableau) retiendra ici particulièrement notre attention9. Sont compris, dans une heure et 30 minutes de musique environ, un prologue et sept tableaux représentant des moments importants de la vie d’un saintier10. Le livret, du compositeur lui-même, est écrit d’après le poème de Friedrich Schiller Das Lied von der Glocke (« Le chant de la cloche »), publié en 1799. Les diverses étapes de la vie humaine y sont liées au processus de confection de la cloche (« Tout ce que le sort changeant jette parmi les enfants de la terre, montera vers cette couronne de métal et la fera vibrer au loin » [Schiller 1854, 36]). Comme l’écrit Julien Duchesne, un des traducteurs de Schiller au 19e siècle, le poème sur la cloche permet au poète de « déroule[r] sous tous ses aspects le cycle varié de la destinée humaine, individuelle, religieuse, domestique, sociale » (Schiller 1866, 6).

D’Indy nourrissait pour Schiller une vive admiration11 et caractérisait sa propre œuvre lyrique comme une « paraphrase musicale » du poème (D’Indy 2001, 338). La présente étude propose de s’intéresser à la manière dont d’Indy s’inscrit dans une tradition romantique par l’usage qu’il fait de la cloche. À la fin du 18e siècle, avec Schiller et Goethe notamment, se « dessinent pour plus d’un demi-siècle les stéréotypes de la littérature campanaire » (Corbin 1994, 459). La cloche, chez ces premiers romantiques allemands, devient objet de fascination : les puissantes sonneries des cloches sont le « symbole de la cohésion retrouvée de la communauté ». La cloche est un « instrument de rassemblement […]. Voix d’en haut, elle assure le triomphe de la civilisation » (Corbin 1994, 460). Mais cette fascination qu’ils nourrissent est l’occasion d’un parallèle important : les étapes de confection de la cloche sont comparables à celles des destinées individuelles. La vie des Hommes est assimilée à celle du bronze. Chez les auteurs français, les sonneries des cloches sont davantage aimées pour leur « force d’évocation » : la cloche fait « battre le cœur et couler les larmes […]. Le son de la cloche est enracinement […], il impose la réminiscence », en particulier celle des sons de cloche du village natale (Corbin 1994, 460–461)12.

D’Indy s’est davantage inscrit dans la tradition germanique. Comme dans le poème de Schiller, sa cloche apparaît aux moments les plus marquants de l’existence du protagoniste Wilhelm et présente des caractéristiques chères à la première génération romantique d’Iéna. À travers cette œuvre lyrique encore peu connue, nous verrons sous quelles formes et les raisons pour lesquelles la cloche y fait ses apparitions13. Avant d’amorcer notre analyse, il nous paraît utile de faire un bref détour sur l’importance de la cloche au 19e siècle, afin de porter quelques lumières sur l’usage d’un tel objet et de mieux saisir à la fois les caractéristiques retenues par les romantiques, mais aussi le choix pour un compositeur de lui assigner une place éminente au sein d’une œuvre musicale. L’analyse du Chant de la Cloche montrera dans un premier temps comme la destinée du protagoniste est directement liée à la confection de sa cloche, qui, une fois fondue, sonnera à tous les âges importants de son existence. Dans un second temps, elle s’attachera à révéler que la cloche de d’Indy, grâce à son intensité sonore, son caractère sacré et la production d’un « chant harmonieux », est un instrument fédérateur et civilisateur.

Faire usage d’une cloche présente bien sûr un intérêt musical de premier plan, auquel s’ajoute un intérêt historique majeur qui, nous l’espérons, se dégagera de cette analyse, car les sonneries de cloches sont alors si répandues que l’étude d’une telle composition peut constituer une approche des habitudes et des pratiques qui ont cours au 19e siècle.

Regards sur les cloches au 19e siècle

Il serait judicieux de mener une étude sur les cloches dans la musique du 19e siècle, tant elles résonnent dans bien des œuvres diverses14. La littérature nous en offre aussi pléthore d’exemples15. Enquêter sur le rôle d’une cloche au 19e siècle revient à partir sur les traces d’un « monde perdu » (Corbin 1994, 491) :

Les sonneries rurales du XIXe siècle, devenues bruit d’un autre temps, étaient écoutées, appréciées selon un système d’affects aujourd’hui disparu. Elles témoignaient d’un autre rapport au monde et au sacré, d’une autre manière de s’inscrire dans le temps et dans l’espace, et aussi de les éprouver. (Corbin 1994, 14–20)16

Nous n’avons pas l’ambition de mener ici une recherche campanologique. Néanmoins, pour prendre la mesure du rôle et de la spécificité de la cloche dans l’œuvre lyrique de d’Indy, il nous paraît nécessaire de donner un aperçu de la multiplicité des fonctions que pouvait recouvrir un tel objet au 19e siècle.

Les cloches tissent alors un réseau de significations très complexe à décrypter pour qui – et c’est notre cas aujourd’hui – s’est détaché de ces usages. L’étude se complique encore du fait de l’inexistence d’une uniformité des pratiques sur l’ensemble du territoire français au 19e siècle17. Il existe « des cloches pour tous les mouvements du cœur, pour toutes les humeurs de l’âme » (Jankélévitch 1998, 156). La cloche sonne « l’heure aux vivants et l’éternité aux morts » (Hugo 2002, 586), le tocsin ou l’alarme. Elle réunit la garde nationale ou appelle des renforts; elle enjoint aux rassemblements, indique l’heure des mariages, les jours de fêtes nationales et l’ouverture de la foire au village; elle est la voix de l’autorité religieuse comme de l’autorité municipale et, à ce titre, sonne tantôt le jour des morts, les inhumations, le temps du recueillement, le glas et les exécutions capitales, tantôt les heures de travail et de repos, les réunions du conseil municipal, l’ouverture et la fermeture des scrutins, ordonne le balayage des rues et la distribution de la soupe aux pauvres, signale l’ouverture de la moisson et la distribution d’affouage. Avec la cloche encore s’annoncent le lever du jour, l’angélus du matin, celui de midi et du soir, la victoire, le passage d’un seigneur ou celui du percepteur. La cloche renseigne le voyageur sur la proximité d’une localité avoisinante et l’oriente dans sa nuit18. Elle repousse le mauvais temps et le mauvais sort. Il n’est pas étonnant que la diversité de ces usages ait contribué à faire de la cloche l’objet de toutes sortes de représentations de natures très différentes19. Le saintier, personnage fort considéré pour son savoir et dont le métier nécessite un apprentissage très spécifique, manie probablement un des plus féconds instruments « producteurs de légendes » (Corbin 1994, 465). « Tout se trouve dans les rêveries enchantées où nous plonge le bruit de la cloche natale » (Chateaubriand 1964, 150). À l’entrée « cloche » du Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle, Joël-Marie Fauquet note :

C’est précisément parce qu’elle est un des plus vieux instruments connus, que la cloche va hanter l’imaginaire du XIXe siècle, particulièrement en France. La technique spectaculaire de la fonte, le rôle assigné à la cloche comme signal urbain, et le fait qu’elle soit associée à tous les évènements joyeux ou tragiques, religieux ou non, de la vie humaine et de la cité, lui donnent une signification musicale et anthropologique de premier plan. (Fauquet 2003, 286–287)

La présentation de cette diversité d’usages et de représentations va permettre de mieux comprendre les spécificités de l’usage de la cloche dans la « Légende dramatique » de d’Indy.

Une cloche pour tous les âges de la vie

Le Chant de la cloche plonge le spectateur dans une « ville libre du nord de la Suisse, entre l’Aar et le Rhin »20, au tournant du 15e siècle. Nulle succession chronologique des évènements n’est présentée par le prologue et les sept tableaux qui lui font suite. Ceux-ci ont pour point commun de représenter les moments importants de la vie du protagoniste Wilhelm, maître fondeur de cloches de métier. L’élément qui nous intéresse particulièrement ici concerne la manière dont le son de la cloche accompagne ce personnage à travers les moments cruciaux de son existence. L’intérêt ne sera pas de se concentrer sur l’usage leitmotivique de la cloche au fil de l’œuvre du point de vue de l’orchestration et de l’harmonie (ou sur ce qu’Etienne Destranges appelle le « système des thèmes conducteurs » [Destranges 1890, 9]), mais davantage sur l’apparition et la présence de cet instrument aux différents âges importants de la vie, thème cher aux romantiques21, ou sur la façon dont la cloche accompagne Wilhelm dans son histoire personnelle.

L’œuvre débute dans le logis de Wilhelm. Le saintier, vieillard au terme de sa vie, est sur le point d’achever la fabrication d’une cloche, décrite comme son ultime aboutissement. Mais nous n’en sommes encore qu’aux « derniers préparatifs avant le coulage » (D’Indy 1924, « Prologue »). Avant de mourir, Wilhelm s’efforce de se rappeler les grands moments de son existence :

Mais avant de partir pour le monde inconnu,

Je veux revoir encore ces instants où les cloches

Ont influé sur ma vie et m’ont soutenu

Par de gais tintements ou par de doux reproches.

Baptême…Amour…Victoire, et toi, lugubre nuit

Où je pleurai ma belle fiancée,

Passez devant mes yeux. (D’Indy 1924, « Prologue »)

Les cinq tableaux suivants constituent des analepses dans l’existence du maître, dans lesquelles est à chaque fois montrée l’importance de la cloche dans la vie du saintier.

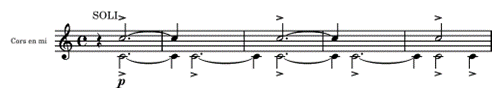

Pour le premier tableau (« Le Baptême ») sont présents toute une cohorte de gens, bourgeois et prêtres, ainsi que la mère du futur maître saintier. Au fond du décor s’élève « une église gothique à porche en saillie ». Dès ce début se font entendre, à l’aide du cor en mi et d’accents interprétés sur des temps différents, les tintements de la cloche de l’église (Figure 1), qui saluent par leurs accents joyeux l’enfant que l’on porte au baptême (D’Indy 1924, « Le Baptême »), premier moment crucial de la vie de Wilhelm.

Figure 1 : d’Indy, Le Chant de la Cloche, Tableau 1 « Le Baptême », mesures 1–5, 13, dans Vincent d’Indy, Le Chant de la Cloche, Paris : Hamelle, 1892

« L’Amour », second tableau, opère une rupture de plusieurs dizaines d’années en avant. Le spectateur aperçoit « au loin les remparts hérissés de tours et de cloches » (D’Indy 1924, « L’Amour »). La scène prend place au crépuscule à la lisière d’un bois. Wilhelm et sa bien-aimée Lénore se promènent lentement. Une inquiétude agite Lénore : le lendemain, les corporations assemblées nommeront un nouveau maître, et elle imagine que l’œuvre de Wilhelm, trop parfaite, suscitera toute sorte de jalousie. Les deux amants poursuivent leur promenade amoureuse en se perdant dans la nuit, après qu’ait retenti au piano et à la flûte l’angélus de soir à l’aide de la septième mineure (figure 2).

Figure 2 : d’Indy, Le Chant de la Cloche, Tableau 2 « L’Amour », mesures 286–291, 67, dans Vincent d’Indy, Le Chant de la Cloche, Paris : Hamelle, 1892

« La fête » constitue le troisième tableau. Nous sommes cette fois en plein cœur de la ville, sur la place du marché. La foule chante et danse en habits de fête. Via les violoncelles, altos, violons et cors apparaissent les cloches de l’hôtel de ville (figure 3) :

Les cloches sonnent à toutes volée!

Sonnez cymbales et chansons […]

Toute la ville est rassemblée,

Les danses foulent les gazons.

Figure 3 : d’Indy, Le Chant de la Cloche, Tableau 3 « La Fête », mesures 1–11, 71, dans Vincent d’Indy, Le Chant de la Cloche, Paris : Hamelle, 1892

Les cloches sonnent ici joyeusement. L’angoisse du tableau précédent a laissé place à la liesse. Nous comprenons rapidement que Wilhelm a été désigné maître.

Le quatrième tableau (« Vision ») prend place à l’intérieur d’un vieux clocher, dans la chambre des cloches. Vallas qualifie l’atmosphère propre à ce mouvement de « berliozienne » et de « wéberienne » (Vallas 1946, volume un, 149). Dans cette pièce où s’enchevêtrent poutres et charpentes soutenant les nombreuses cloches se tient Wilhelm, abattu, rêveur. Le décor laisse apercevoir « les figures grimaçantes de gargouilles et des monstres en pierre » (D’Indy 1892, « Vision »). Wilhelm s’achemine vers l’aboutissement de son œuvre, mais bien des épreuves l’attendent encore :

De même qu’à l’instant décisif de la fonte,

Le flot du métal lourd bouillonne avec fureur

Au sein du moule qui le dompte;

De même j’ai senti s’agiter en mon cœur

Une forme sublime et pourtant inconnue,

Un art nouveau, puissant et fort.

Mais nul ne me comprend et mon stérile effort

Sert de risée à la cohue!... (D’Indy 1924, « Vision »)

Le tableau relate ensuite une vision fantasmagorique : lorsque sonne minuit, les « charpentes craquent, les animaux héraldiques vivent et se meuvent, les gargouilles et les figures symboliques pénètrent lentement dans la tour » (D’Indy 1924, « Vision »). Les cloches s’animent d’elles-mêmes et chantent – d’Indy inscrit leurs voix sur la partition et les fait parallèlement sonner à la clarinette basse, aux cors, à la harpe et au piano dès la mesure 148 (figure 4) – insufflant la vie à toutes sortes de créatures qui tourbillonnent autour de Wilhelm.

Figure 4 : d’Indy, Le Chant de la Cloche, Tableau 4 « Vision », mesures 148–152, 145, dans Vincent d’Indy, Le Chant de la Cloche, Paris : Hamelle, 1892

Une lueur illumine tout à coup le fond de la tour : c’est le fantôme de Lénore, incitant Wilhelm à persévérer dans ses efforts.

Figure 5 : Dessin de Vincent d’Indy. En bas à gauche, on lit « Job », en référence au personnage de l’Ancien Testament mis à l’épreuve par Dieu et Satan. Château des Faugs, cabinet de travail de Vincent d’Indy22.

Le tableau suivant, « L’incendie », conduit le spectateur vers la place du marché, où l’atmosphère est radicalement différente. Des flammes transpercent le noir de la nuit. Clameurs confuses et sonneries de bourdon s’entremêlent. Le tocsin retentit et l’effroi gagne le peuple victime d’une attaque. C’est une pédale de violoncelle qui, au début de ce tableau, fait entendre le bourdon (figure 6).

Figure 6 : d’Indy, Le Chant de la Cloche, Tableau 5 « L’Incendie », mesures 1–12, 187–188, dans Vincent d’Indy, Le Chant de la Cloche, Paris : Hamelle, 1892

Au moment où l’agitation est à son comble, Wilhelm, armé de pied en cap, sort de son logis, harangue la foule et l’exhorte à s’élever contre les envahisseurs. Une grande louange à l’endroit du protagoniste conclut ce tableau.

L’avant-dernier tableau est titré « La mort ». Nous sommes de retour dans le logis de Wilhelm, près de la chambre de fonte. Le vieux protagoniste sent que sa tâche est accomplie, et adresse au ciel une dernière prière :

Fais, ô grand Dieu, que mon âme, ravie,

Brisant son lien corporel,

Passe en mon œuvre et lui donne la vie,

Par un baiser surnaturel! (D’Indy 1924, « La mort »)

D’Indy ne fait pas entendre la cloche dans ce tableau. Survient cependant un moment dramatique décisif (figure 7), où Wilhelm annonce que son œuvre est terminée. Un large accord de do dièse majeur tranche avec la tonalité de la mineur qui le précède.

Figure 7 : d’Indy, Le Chant de la Cloche, Tableau 6 « La Mort », mesures 41–48, 250–251, dans Vincent d’Indy, Le Chant de la Cloche, Paris : Hamelle, 1892

Le dernier tableau est celui du « Triomphe ». Dans une lettre à Charles Langrand datée du 12 juillet 1879, le compositeur avait noté déjà : « Quant au n°7, c’est l’apothéose : la cloche est fondue, elle s’élève tirée par mille bras et l’on entend pour la première fois résonner l’airain d’une vraie cloche. » (D’Indy 2001, 339)23 Dans l’orchestration apparaît en effet la cloche en mi bémol. D’Indy consacrait à cet instrument une telle importance qu’il avait décidé de faire fabriquer une cloche spécialement pour cette œuvre. À son épouse Isabelle d’Indy, il écrit en 1885 : « […] je vais tous les jours chez Sax pour surveiller la fabrication de ma Cloche qui se poli et s’accorde de plus en plus » (D’Indy 2001, 391)24. Le « Triomphe » marque l’aboutissement du travail de Wilhelm. Nous sommes de retour sur la place du marché par un magnifique jour d’été. Wilhelm est mort mais son dernier chef-d’œuvre, sa cloche, se tient sur la scène et les habitants de la ville s’amassent autour d’elle. L’œuvre suscite encore des convoitises de la part de quelques personnages tournés en dérision par le compositeur. Mais c’est la dernière fois que Wilhelm sera ainsi accablé (cette histoire n’est pas sans rappeler celle de Walther dans Die Meistersinger von Nürnberg25). Combien il a dû souffrir, passer par toutes sortes de tribulations (il a été soumis au jugement pour obtenir le titre de Maître, il a subi l’incendie, l’opprobre et la mort) avant de parvenir à réaliser ce qui est décrit comme sa véritable « œuvre d’art » (D’Indy 1924, « Prologue », « La Fête » et « Vision »)26. À la suite des prêtres, le peuple entame deux incipits de l’absoute :

Que les Anges te conduisent au Paradis; à ton arrivée

que les Martyrs t’accueillent et t’introduisent

dans la Jérusalem du ciel. Que les Anges, en chœur, te reçoivent,

et avec celui qui fut jadis le pauvre Lazare, que tu jouisses du repos éternel.27

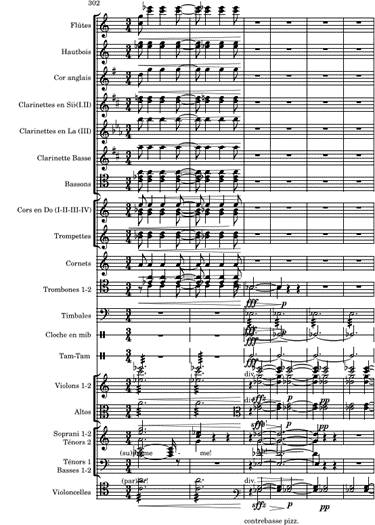

À la suite de ce chant religieux, la cloche, « comme animée tout à coup d’une vie surnaturelle, commence à s’agiter d’elle-même; ses balancements faibles d’abord augmentent de plus en plus, et le peuple atterré considère ce prodige avec une terreur superstitieuse qui s’accroît de minute en minute » (D’Indy 1924, « Triomphe »). Ici résonnent pour la première fois les sons de la cloche en mi bémol (figure 8).

Figure 8 : d’Indy, Le Chant de la Cloche, Tableau 7 « Triomphe », mesures 302–308, 292–293, dans Vincent d’Indy, Le Chant de la Cloche, Paris : Hamelle, 1892

L’animation souhaitée par Wilhelm au tableau précédent se réalise : son âme est entrée dans l’instrument et lui insuffle la vie. L’œuvre musicale s’achève par de vastes réjouissances et d’immenses louanges adressées à Wilhelm et à l’art.

Un instrument fédérateur et civilisateur. Le symbolisme de la cloche

À l’instar du poème de Schiller, la cloche de d’Indy sonne et accompagne les moments les plus importants de la vie du saintier. Le compositeur va insister encore sur des éléments qui, faisant directement écho au poète, l’érigent en héritier des premiers romantiques. Il pourvoit la cloche des facultés suivantes : l’instrument apporte la paix et, apaisant les esprits, il rassemble la communauté. Il convient dans un premier temps d’étudier comment d’Indy lui attribue ce rôle, avant de se concentrer sur les trois modalités qui le rendent possible : l’intensité du son, la sacralité dont bénéficie l’objet et l’harmonie qu’il produit.

D’Indy fait de la cloche un instrument fédérateur et civilisateur. C’est au moment du triomphe final que ce rôle conféré à la cloche est le plus notable. Après qu’une série de personnages ait dit pis que pendre de Wilhelm, sa cloche retentit pour la première fois. Un calme subit et profond s’empare de tous les esprits, avant que deux chœurs réunis ne chantent les louanges du saintier : « Gloire à Wilhelm, dont la voix magnanime,/ En nos chœurs fait renaître la concorde et la paix ». À la fin de ce dernier tableau, la cloche (et la voix de Wilhelm à travers elle) est assimilée à l’art qui, par son « influence bénie », permet à tous de chanter « à jamais la sublime Harmonie/Et l’éternelle Vérité! » (D’Indy 1924, « Triomphe »).

Observant l’exemple de Schiller, d’Indy faisait de son art l’instrument d’une mission civilisatrice à laquelle il vouait son existence. Quelques années seulement après la composition du Chant de la Cloche, il prononcera les mots suivants dans un discours à la Schola Cantorum :

L’art, émanation divine, ne donne point à ses fervents d’autre maxime : Connaître, aimer, servir, car la connaissance qui rend fort et qui rend juste, l’amour qui provoque la création et la conscience d’une haute mission éducatrice, tels sont, je l’affirme, les trois points essentiels du caractère de l’artiste, je ne dirai pas moderne, je dirai mieux : de l’artiste libre.28

D’Indy présente par conséquent une cloche qui rassemble les Hommes, dans le sillage lointain des premiers romantiques d’Iéna29. À propos de ces derniers, Corbin note :

L’exaltation des cloches de la terre a été pour eux l’occasion de célébrer un accord et une rencontre : celle du peuple et des poètes, réunis dans l’admiration commune et dans l’effort confluent en vue d’esthétiser cette rhétorique sonore. (Corbin 1994, 459)

Dans le poème de Schiller, la cloche a un nom : elle est baptisée « Concorde ». Le poète a en effet souhaité qu’elle « ne rassemble la communauté que pour des réunions de paix et d’affection » (Schiller 1854, 45), et conclue son poème ainsi : « Maintenant, arrachez avec les câbles la cloche de la fosse; qu’elle s’élève dans les airs, dans l’empire du son. Tirez! Tirez! Elle s’émeut, elle s’ébranle; elle annonce la joie à cette ville. Que ses premiers accents soient des accents de paix. » (Schiller 1854, 45)

Plus ou moins idéalisée, la manière dont la cloche est capable de réunir les Hommes recoupe une réalité. Au 19e siècle, la cloche peut provoquer des sentiments d’appartenance à une communauté très puissants. « Je sonnerai pour tout le monde, sans aucune rétribution », lit-on par exemple sur une cloche de Cussac dans le Cantal, fondue en 1838 (Corbin 1994, 137). Corbin ajoute :

Le son de la cloche et l’émotion qu’il suscite aident à la construction de l’identité territoriale des individus qui l’attendent puis le perçoivent; villageois, bourgeois et « gens de métiers » installés au centre des villes anciennes peuvent, grâce à lui, éprouver plus aisément cet enracinement spatial dont le prolétariat urbain en formation se trouve alors privé […]. La cloche impose un espace sonore qui correspond à une certaine conception de la territorialité, obsédée par l’interconnaissance. La cloche ressasse le partage d’un en-dedans et d’un en-dehors. (Corbin 1994, 161-162)

La cloche participe à la construction d’une identité. Les populations sont très concernées par exemple par la réalisation d’une nouvelle cloche, qui constitue un véritable évènement auquel elles s’associent activement (les villageois apportent leur concours au saintier en sciant du bois, en manœuvrant avec lui les moules, etc. [Corbin 1994, 147–150])30. On le voit, si dans l’histoire, et d’une façon très pratique, la cloche rassemble les habitants d’une communauté localisée, chez Schiller et d’Indy, elle abat les frontières entre les peuples et soulève les foules.

Suivant l’exemple du poète, le compositeur expose dans son œuvre trois modalités qui rendent possibles les pouvoirs civilisateurs de la cloche : celle-ci, dans un premier temps, est capable de rassembler car son volume et l’intensité sonore dont elle dispose couvrent un champ géographique considérablement large; dans un second temps, la cloche est symbole de paix parce qu’elle est bénie, c’est un objet sacré; enfin, et dans un troisième temps, la cloche « chante », et son chant harmonieux apaise les bas instincts.

Une intensité sonore au service du rassemblement

L’accent est mis chez d’Indy sur le volume sonore des cloches. Dès le prologue, l’instrument est ainsi décrit : « Ma belle Cloche aux sons retentissants » (D’Indy 1924, « Prologue »). Dans le troisième tableau (« La Fête »), les cloches de l’hôtel de ville « sonnent à toute volée » et le chœur du peuple manifeste la volonté d’unir sa voix « aux sons de la cloche sonore » (D’Indy 1924, « La Fête »). Enfin, la première apparition de la cloche de Wilhelm au cours du dernier tableau se fait dans une dynamique fff. Schiller avait quant à lui souhaité que la cloche retentisse « pleine et sonore » : « Elle sonnera pendant de longues années; bien des hommes l’entendront retentir à leurs oreilles, pleurer avec les affligés et s’unir aux prières des fidèles. » (Schiller 1854, 36) Il est difficile aujourd’hui pour nous d’imaginer un espace sonore dans lequel le son de la cloche domine tous les autres. L’intensité du son, chez Schiller et d’Indy, est une condition du pouvoir de cet objet rassembleur31.

Le baptême des cloches

La seconde caractéristique rendant possibles les pouvoirs civilisateurs de la cloche réside dans le fait que l’objet en question est sacré. Dans le dernier tableau, juste avant que ne retentisse la cloche de Wilhelm, le peuple chante :

C’est un miracle! Dieu lui-même

Confond les ennemis du mort!

Oui! Dieu va parler! (D’Indy 1892, 291–292)32

La population assiste alors à un véritable miracle car la cloche, d’elle-même, s’anime. Schiller avait fait de l’artiste lui-même un être guidé par la main divine, mais dont la condition de mortel ne pouvait suffire au parachèvement de l’œuvre, qui provient d’« en haut ». Vers la fin du poème, Dieu bénit le travail de l’artiste enjoignant ses compagnons à baptiser la cloche « Concorde » (Schiller 1854, 35, 44–45).

La sacralité de la cloche est un élément aussi important que commun au 19e siècle. Corbin note :

Les démons ont le son des cloches en horreur; à sa seule audition, ils laissent tomber les sorcières sur les chemins du sabbat, puis ils s’enfuient. Les cloches ont donc bien le pouvoir de chasser le tonnerre, les orages, les tempêtes et de purifier l’air de toute présence infernale. […] Dans le même temps – et c’est là l’essentiel –, les cloches détiennent le pouvoir de convoquer les anges […]. On sonne les cloches, précisait pour sa part Jean-Baptiste Thiers, « pour inviter les anges à se joindre aux prières des fidèles » […]. En plein cœur du XIXe siècle, le bronze des cloches proclame encore leurs vertus protectrices. Celles-ci sont inscrites sur les instruments anciens et sont gravées sur les cloches neuves. « Fugo fulmina » (« Je chasse les orages »), lit-on sur celle de Vebret (Cantal) […]. Un bourdon fabriqué pour l’église Saint-Étienne de Périgueux en 1863 porte l’inscription : « daemones fugo ». (Corbin 1994, 171–173)

La cérémonie dite du « baptême des cloches » était chose tout à fait courante au 19e siècle et se pratique encore de nos jours avant qu’une cloche ne soit placée dans le clocher33. La bénédiction du métal en fait un objet sacré, le singularisant de tous les autres. Suivant Schiller, d’Indy exploite ce thème et investit la cloche d’un rôle symbolique supérieur, sans que son œuvre soit une œuvre religieuse. À ce propos, Stéphane Giocanti note :

Si Vincent d’Indy n’est pas l’auteur d’une musique religieuse au sens courant ou clairement identifiable, c’est donc parce qu’il a choisi de confier à son œuvre profane le sens religieux et théologique qui guida sa vie, c’est parce que son inspiration est alimentée par le sacré, et qu’il tient à respecter la spécificité (et le sanctuaire) de la liturgie. Par là, il montre une appartenance caractéristique au dix-neuvième siècle français; un siècle ouvert par Le Génie du Christianisme de François-René de Chateaubriand. (Giocanti 2006, 261)

Le chant de la cloche

Le caractère civilisateur de la cloche est enfin possible grâce à son « chant ». D’Indy s’est efforcé en effet de signifier que l’instrument ne produit pas un son quelconque, un bruit ou un brouhaha cacophonique, mais un véritable chant. Le titre de l’œuvre lyrique est en ce sens déjà révélateur. Et les cloches y ont tantôt de « belles voix », tantôt des « accents joyeux » (D’Indy 1924, « Prologue » et « Baptême »), prenant même la parole dans le quatrième tableau. Dans le poème de Schiller, la cloche a une « bouche », le métal une « voix » (Schiller 1854, 36 et 45).

Sans cette voix qui chante, nulle harmonie ne semble possible. L’attention portée à ces sons recoupe ce que Corbin souligne dans son étude : « L’harmonie des cloches apparaît garante de celle de la communauté. » (Corbin 1994, 136) Il ajoute l’exemple suivant :

Les habitants de Pommereux, commune du pays de Bray, sont honorés de posséder la cloche fondue en 1833, sur la place, près de l’école communale, en face de la forge; parce qu’elle a un « son particulier […], sa voix tremblotante porte involontairement à l’émotion »34. (Corbin 1994, 136)

Dans Le Chant de la cloche, le chant harmonieux de l’instrument, à l’instar de son intensité sonore et de son caractère sacré, se révèle indispensable. L’accord dissonant est proscrit pour pacifier et réunir les Hommes35.

Conclusion

« [J]’ai toujours été un vieux romantique » (Saint Arroman 2019, 12), écrira d’Indy en 1887, deux années seulement après la composition du Chant de la Cloche. Dans cette œuvre, tous les éléments ici traités convergent pour inscrire d’Indy dans une tradition romantique germanique36. Le rôle et le symbolisme particuliers dont bénéficie la cloche – entre l’intensité de ses sons, sa sacralité et son chant harmonieux –, en faisant de cet objet l’instrument d’un pouvoir civilisateur, placent le compositeur dans la filiation des premiers romantiques d’Iéna37. Ainsi que l’écrit Etienne Destranges, à chaque instant dans cette œuvre, les sonneries de cloches apparaissent, « mais elles sont toujours traitées en imitation. Ce n’est qu’au dernier tableau que l’on entend véritablement résonner une cloche » (Destranges 1890, 10). Une réflexion relative aux choix rythmiques et d’instrumentations pour représenter tantôt l’entrée dans la vie, la fête, tantôt le vague, l’éloignement, l’inquiétude du soir, le tocsin et même le tourbillonnement des esprits, serait l’objet d’une nouvelle investigation. Il nous a semblé intéressant de donner une idée, à travers l’analyse de cette œuvre musicale, du paysage sonore bien étranger à nos oreilles, qui était susceptible de se déployer alors. Peut-être serait-il intéressant également d’amorcer une étude musicologique sur l’art campanaire au 19e siècle, ayant pour but l’analyse des effets produits sur ceux qui réceptionnaient quotidiennement ces signaux sonores.

Références

Anger, V. (2006). Pour une étude de la prosodie chez Vincent d’Indy. Dans Schwartz (dir.), Vincent d’Indy et son temps (311‑329). Mardaga.

Arminjon, C., & de Reynies, N. (1971). Instruments de musique – les cloches – méthode et vocabulaire. Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.

Bénichou, P. (2006). Romantismes français. Gallimard.

Bruzen de la Martinière, A.-A. (1737). Le Grand Dictionnaire géographique et critique (volume 7). P.Gosse, R.-C.Alberts, P.de Hondt.

Buch, E. (2019). Un autre son de cloche. Critique 6–7 (n°865–866), 523–533.

Chateaubriand, F.-R. (1964). René. Flammarion.

Chimènes, M. (2006). Vincent d’Indy dans la société parisienne. Dans Schwartz (dir.), Vincent d’Indy et son temps (65‑85). Mardaga.

Corbin, A. (1994). Les Cloches de la Terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle. Albin Michel.

Destranges, E. (1890). Le Chant de la cloche, de Vincent d’Indy, étude analytique. Tresse et Stock.

D’Indy, V. (1892). Le Chant de la Cloche. Hamelle.

D’Indy, V. (1924). Le Chant de la cloche. Légende dramatique en un prologue et sept tableaux, Poème et musique de Vincent d’Indy. Concerts du Conservatoire.

D’Indy, V. (2001). Ma vie. Journal de jeunesse, correspondance familiale et intime, 1851–1931. Atlantica.

Fauquet, J.-M. (2003). Cloche. Dans Fauquet (dir.) Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle (volume 2, 286‑284). Fayard.

Giocanti, S. (1997). Vincent d’Indy et la restauration du symbolisme lyrique. La conception dramatique de la Légende de saint Christophe. Mémoire d’Ardèche et Temps présent (53), 43‑46.

Giocanti, S. (2006). Vincent d’Indy est-il un compositeur religieux? Dans Schwartz (dir.), Vincent d’Indy et son temps (255‑262). Mardaga.

Hugo, V. (2002). L’Homme qui rit. Gallimard.

Jankélévitch, V. (1998). Liszt, Rhapsodie et Improvisation. Flammarion.

Keym, S., Schwartz, M. (2002). Pluralismus wider Willen? Stilistische Tendenzen in der Musik Vendent d’Indys. G.Olms.

Lespinard, B. (2006). Vincent d’Indy et la naissance d’un genre nouveau : Les chansons populaires françaises arrangées pour chœur mixte a capella. Dans Schwartz (dir.), Vincent d’Indy et son temps (283‑298). Mardaga.

Pasler, J. (2005). Déconstruire d’Indy. Revue de musicologie, 91(2), 369‑400.

Saint Arroman, G. (2019-2021). Écrits de Vincent d’Indy (volumes 1‑2). Actes Sud.

Schiller, F. (1854). Poésies de Schiller (traduit par X. Marmier). Charpentier.

Schiller, F. (1866). Das Lied von der Glocke (Le Chant de la Cloche) (traduit par J. Duchesne). Imprimerie de Vve Raybois.

Schwartz, M. (1999a). Vincent d’Indy. Dans Finscher (dir.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart (volume 9, 640‑641). Bärenreiter.

Schwartz, M. (1999b). Wagner-Rezeption und französische Oper des Fin de siècle : Untersuchungen zu Vincent d’Indys Fervaal. Studio Verlag Schewe.

Staël, G. (1985). Corinne ou l’Italie. Gallimard.

Thomson, A. (1996). Vincent d’Indy and his world. Clarendon press.

Trumble, R. (1994). Vincent d’Indy : his greatness and integrity. Robert Tumble.

Vallas, L. (1946). Vincent d’Indy (volumes 1‑2). Albin Michel.

« Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango » (épigraphe du poème de Schiller Das Lied von der Glocke, « Le Chant de la Cloche »). Cette inscription se trouvait sur une cloche fondue en 1486 de l’un des deux temples de Schaffhouse en Suisse, où d’Indy s’était rendu (D’Indy 2001, 238). Nous renvoyons le lecteur à l’entrée « SCHAFFHOUSE » du Grand dictionnaire géographique et critique (Bruzen de la Martinière 1737, 357). Admirateur du poème de Schiller, d’Indy s’était-il rendu à Schaffhouse afin d’entendre et de s’informer sur la cloche?↩︎

Nous pouvons signaler ici l’existence de récentes recherches importantes relatives à ce compositeur. Robert Trumble, dans une publication utile mais peu connue, a présenté un portrait de l’homme, de l’artiste et du pédagogue qu’était d’Indy (Trumble 1994). Manuela Schwartz a étudié l’influence de Wagner sur d’Indy, en particulier sur son opéra Fervaal, et a par ailleurs fait une sélection des principaux écrits de d’Indy et des éditions réalisées par ses soins (Schwartz 1999a, 1999b). Le colloque « Vincent d’Indy and His Times », organisé par Gail Hilson Woldu et réuni au Trinity College du 10 au 13 mai 2001 (Hartford : Connecticut), a été consacré au compositeur. Nous pouvons encore citer une étude importante (Keym et Schwartz, Pluralismus wider Willen? Stilistische Tendenzen in der Musik Vendent d’Indys, 2002), ainsi que deux volumes récents contenant les écrits du compositeur (Saint Arroman 2019 et 2021). Enfin, une thèse analysant l’influence wagnérienne sur l’œuvre de jeunesse de d’Indy est en cours de réalisation par Pauline Genissel sous la direction de Jean-Christophe Branger et Stefan Keym à l’Université Lumière Lyon 2.↩︎

Cette publication a fait suite au colloque « Vincent d’Indy et son temps » organisé en septembre 2002 à la Bibliothèque Nationale de France.↩︎

Soulignons tout de même ici la représentation de l’opéra Fervaal au Corum de Montpellier le 24 juillet 2019.↩︎

Musicien, chef d’orchestre, compositeur, interprète, enseignant, historien de la musique, arrangeur, auteur de monographies et de livrets, peintre : d’Indy cumulait bien des activités.↩︎

La première achevée et éditée étant l’opéra-comique Attendez-moi sous l’orme (1882, opus 14).↩︎

L’œuvre sera redonnée aux Concerts Lamoureux les 28 février et sept mars 1886, avant une représentation remarquée à Amsterdam le 30 mars 1892 sous la direction de Henri Viotta (Lespinard 2006, 285).↩︎

Un piccolo, deux flûtes, deux hautbois et un cor anglais, trois clarinettes, une clarinette basse, quatre bassons, quatre cors, huit trompettes, deux cornets, trois trombones, un tuba, quatre saxhorns (un alto, deux barytons et un basse), un cornet, trois timbales, une grosse caisse, des cymbales, un triangle, un tam-tam, huit harpes, deux pianos, un typophone (ancien nom du célesta), une cloche en mi bémol et le pupitre des cordes↩︎

Bien qu’il ne s’agisse pas de notre objet d’étude, notons que d’Indy a été très innovant dans l’usage des percussions. Il s’est intéressé notamment aux timbales (lui-même a été timbalier d’orchestre). Sa Symphonie n°2 (opus 57), par exemple, est peut-être la première écrite spécifiquement pour timbales chromatiques. Mais le compositeur s’est aussi montré plutôt critique sur l’utilisation qu’il juge excessive de la percussion chez les musiciens de la jeune génération, au début du 20e siècle. Nous remercions Gilles Saint-Arroman, spécialiste du compositeur, de nous avoir transmis quelques informations à ce sujet.↩︎

Le saintier est un artisan dont le métier consiste à fabriquer des cloches.↩︎

La première apparition du nom de Schiller dans Ma Vie survient relativement tôt, entre les 8 et 11 février 1870, ce qui montre un intérêt certain et de longue date pour le poète : « Tandis qu’il [d’Indy] philosophe avec les jeunes gens de son âge, il lit Victor Hugo, Schiller et va aux “Conférences” d’Henri Cochin toutes les semaines. » (D’Indy 2001, 102) D’Indy découvrit le poète très tôt dans sa vie, et composa d’autres œuvres inspirées par les écrits du poème, tel que Wallenstein (opus 12, trois ouvertures d’après la trilogie de Schiller). Lorsqu’il sera à Weimar, la ville des grands classiques (Goethe, Schiller, Herder, Wieland), c’est celui qu’il appelle « mon cher Schiller » qui, au milieu de toutes ces grandes figures, lui procurera les plus vives émotions (D’Indy 2001, 218–221 et 241).↩︎

Corbin cite à cet égard un extrait des Mémoires de Bourrienne, et écrit que Napoléon Ier s’est vite dessiné pour les romantiques français « comme le héros tutélaire de cette sensibilité campanaire ». Nous proposons de retranscrire ici l’extrait en question : « Le son des cloches produisait sur Bonaparte un effet singulier, que je n’ai jamais pu m’expliquer : il l’entendait avec délices. Lorsque nous étions à la Malmaison et que nous nous promenions dans l’allée qui conduit à la plaine de Rueil, combien de fois le son de la cloche de ce village n’a-t-il pas interrompu nos conversations les plus sérieuses. Il s’arrêtait pour que le mouvement de nos pas ne lui fît rien perdre d’un retentissement qui le charmait. Il se fâchait presque contre moi de ce que je n’éprouvais pas les mêmes impressions que lui. L’action produite sur ses sens était si forte qu’il avait la voix émue quand il me disait alors : “Cela me rappelle les premières années que j’ai passées à Brienne. J’étais heureux alors !” » (Corbin 1994, 461–462)↩︎

Soulignons que d’Indy est très attiré par les clochers et le son des cloches. À la lecture de Ma Vie, on découvre son émotion lorsqu’il entend par exemple les cloches sonner à toute volée au moment d’une procession de la Fête-Dieu (D’Indy 2001, 11, 163, 210, 215 et 328).↩︎

Contentons-nous ici de quelques exemples marquants. Pour sa Symphonie fantastique, Berlioz fait usage de cloches en ut et en sol. Au quatrième acte des Huguenots, glaçant Raoul de terreur, la cloche donne le signal du massacre des protestants. Dans Guillaume Tell de Rossini (dont le livret s’inspire également de Schiller), les cloches « appellent les chasseurs et pâtres suisses à rentrer au village à la tombée du soir » (Buch 2019, 523). Verdi fait sonner la « Campana dei morti » en mi bémol dans le Miserere du quatrième acte de son opéra Il trovatore. Celle-ci devient « Quasi Campananella » au début de la paraphrase de Liszt qui, quant à lui, a tenu à nous faire entendre toutes sortes de cloches, de Strasbourg à Genève. Les cloches de Saint-Pierre marquent le lever du jour au début du troisième acte de Tosca, et c’est aux sons des cloches encore que le peuple russe acclame son nouveau tsar dans la scène du couronnement de Boris Godounov. Rachmaninov enfin, pour qui le son des cloches avait une saveur si particulière, a composé sa vaste fresque en quatre volets (Les Cloches, opus 35, sur un poème d’Edgar Allan Poe), dans laquelle quatre types de cloches sonnent quatre moments caractéristiques : baptême, mariage, incendie, mort. Cette liste, bien loin d’être exhaustive, encourage à mener une analyse complète relative à la présence et au rôle des cloches dans la musique européenne du 19e siècle. L’ethnomusicologie a vécu déjà le tournant vers le paysage sonore dans lequel les cloches occupent un espace particulier.↩︎

Michela Landi a parlé du son de la cloche dans la poésie du 19e siècle le 30 janvier 2024 lors du congrès « Ce qu’on entend au 19e siècle », qui s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac. Son intervention est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=LsApr0g0PCg (consulté le 04/03/2024). Le congrès sera quant à lui publié sur le site de la Société des études romantiques et dix-neuviémistes, dans le courant 2025 probablement.↩︎

L’auteur ajoute que les documents existent permettant d’étudier environ 10 000 affaires de cloches dans la France au 19e siècle (vols entre communes rivales, affaires de dépendaison, guerre pour les rythmes temporels entre le clergé et les agents municipaux, etc.), ce qui montre l’importance d’un tel objet. Il détaille par ailleurs les différents usages que l’on pouvait faire de la cloche selon les communes, montrant qu’il n’existait pas au 19e siècle d’uniformité des pratiques sur tout le territoire national français.↩︎

« En de nombreux villages de la Moselle, on continue, à l’aube du 20e siècle, de mettre les cloches en branle durant ce qu’on appelle “la veillée des morts”. On commence par sonner “le mortuaire”, le soir de la Toussaint, jusque vers neuf ou dix heures, selon les communes. Les cloches reprennent le lendemain matin, à quatre ou cinq heures. Dans certaines localités, on sonne pour ainsi dire toute la nuit » (Corbin 1994, 206). Notons par ailleurs qu’il existe de multiples façons de sonner la cloche, entre les volées ou le fait de carillonner, soit de jouer un air à l’aide des divers éléments de la sonnerie.↩︎

« Un bruit de la ville arriva jusque dans ce lieu; c’était le son des cloches qui se faisait entendre à travers les airs; peut-être célébraient-elles la mort, peut-être annonçaient-elles la naissance; n’importe, elles causèrent une douce émotion aux voyageurs » (de Staël 1985, 338–339).↩︎

Le sonneur peut, lui aussi, être l’objet de représentations très diverses, et figurer comme protagoniste d’un des plus célèbres romans de la littérature française (Notre-Dame de Paris).↩︎

L’ensemble des informations qui suivent et qui sont relatives à l’œuvre de d’Indy proviennent de deux sources : un livret (D’Indy 1924) et une partition (D’Indy 1892).↩︎

Voir le tableau de Caspar David Friedrich Les Âges de la vie (Die Lebensstufen), 1834.↩︎

Nous remercions Pauline Genissel de nous avoir transmis ce document inédit. Nos remerciements sont également adressés à Christophe d’Indy pour l’autorisation de son utilisation.↩︎

C’est d’Indy qui souligne.↩︎

Le Sax en question est Antoine Joseph, dit Adolphe Sax.↩︎

Pour des éléments concernant l’influence de Wagner sur d’Indy, voir par exemple le chapitre d’Andrew Thomson « Wagnerolatry and Medieval Bells » (1996, 46–58).↩︎

Schiller note par ailleurs dans son poème que la fabrication de la cloche requiert « art » et « labeur » (Schiller 1854, 41).↩︎

In paradisum deducant te angeli; in tuo adventu/suscipiant te martyres et perducant te in civitatem/Sanctam Jerusalem. Chorus angelorum te suscipiat/et cum Lazaro quondam paupere, aeternam habeas requiem. » (D’Indy 1924, « Triomphe »).↩︎

Mots prononcés lors d’un discours à la Schola Cantorum le 5 novembre 1901. Le discours sera révisé par le compositeur pour le numéro de novembre-décembre 1901 de La Tribune de Saint-Gervais (342–346). C’est cette dernière version qui est citée ici (Saint Arroman 2019, 469). C’est donc d’Indy qui a tenu à souligner certains termes de la présente citation.↩︎

Au sujet de la mission civilisatrice des romantiques, nous pouvons renvoyons le lecteur à l’ouvrage de Paul Bénichou (2004).↩︎

Il est enfin un évènement au cours du 19e siècle qui montre bien encore, quoique sous une forme différente, à quel point la cloche est un instrument rassembleur. Dans la nuit du 2 décembre 1851 – fameuse nuit du coup d’Etat de Napoléon III –, le pro-bonapartiste Charlemagne de Maupas « fait occuper les églises de Paris, afin que nul ne puisse y sonner le tocsin. Par un redoublement de précaution, il ordonne même de faire couper les cordes » (Corbin 1994, 317–318).↩︎

« Les vieillards, au dire du docteur Billon, l’initiateur des enquêtes campanaires, se souvenaient encore, durant les années 1850, de la puissance des cloches de Saint-Évroult. L’abbaye de Troarn, celle du Val-Richer – qui possédait neuf cloches au XVIIe siècle, dont une de trois mille six cents livres, et qui abritait une école de carillonneurs –, celle de Conches, dont on entendait, se souvient-on, les sept cloches à plus de deux lieues à la ronde, l’abbaye de Jumièges, et son bourdon de cinq mille cinq cents livres, constituaient les plus grosses masses de ce tissu sonore. » (Corbin 1994, 24)↩︎

Ce dernier vers n’est pas présent dans l’édition du livret, mais se trouve sur la partition.↩︎

Cette pratique remonterait au quatrième siècle. L’Église n’emploie pas l’expression « baptême des cloches » qui est passée dans le langage courant, mais le cérémonial de bénédiction des cloches comporte une représentation de signes et de symboles du baptême d’un fidèle. Voir https://www.abbaye-saint-hilaire-vaucluse.com/Rituel_de_benediction_de_1984.html (consulté le 03/03/2024).↩︎

La citation intégrée est extraite de Devos, R., Joisten, C. (1978). Mœurs et coutumes de la Savoie du Nord au XIXe siècle. L’enquête de Mgr Rendu (329). Académie salésienne.↩︎

De la même manière, chez Liszt, ce sont deux accords parfaits qui ouvrent Les cloches de Genève.↩︎

Nous aurions pu insister également sur son amour du Moyen Âge, comme le note Jann Pasler dans l’article « Déconstruire d’Indy » (2005, 377–378).↩︎

Nous n’avons pas le loisir de traiter ici du mouvement symboliste auquel d’Indy contribuera lui-même avec Fervaal ou l’Étranger. À notre connaissance, il n’existe aucune étude complète sur le sujet (Giocanti 1997, 43–46).↩︎

Musiques : Recherches interdisciplinaires 1, n°1