Reconnaître le travail des artistes à l’emploi à l’université : Le financement de la recherche et de la création au Québec et au Canada

Sophie Stévance

Université Laval

Serge Lacasse

Université Laval

Résumé

Contexte

Que ce soit aux États-Unis – l’un des premiers pays à avoir intégré la création artistique en milieu universitaire (Deschênes-Pradet, 2011) –, au Canada1, en Australie (Marginson, 1997), en Angleterre (Cook, 2015), en France, en Suisse ou plus largement en Europe à la suite du processus de Bologne amorcé en 1998 (Ethis, 2010), les universités et Grandes Écoles ont embrassé la culture. Elles sont devenues des centres essentiels de production, de diffusion, et de transmission du savoir et de la pratique. L’objectif était de se renouveler et d’attirer de nouvelles ressources étudiantes de divers horizons culturels, sociaux et géographiques. Les enjeux politiques derrière cette démarche étaient et restent significatifs. Les universités, encouragées par les gouvernements, jouent le rôle d’ambassadrices culturelles de leur pays, contribuant ainsi à son rayonnement à l’échelle nationale et internationale. Dans ce contexte, l’intégration des arts à l’université enrichit cette économie de la connaissance (Elkins, 2009, 112; Railean, Curbatov et Gay, 2012; Sirois et Bellavance, 2021).

Reconnaissant le potentiel de la culture à enrichir l’université, il convient d’explorer son rôle dans l’éducation globale des étudiant..es, en particulier pour leur compréhension du monde et leur engagement envers le bien commun. Toutefois, la spécificité de la contribution de l’artiste universitaire (Slager, 2004, 12–13) et son apport potentiel aux savoirs ont été rapidement englobés sous le terme de « recherche-création ». Cette appellation suggère que les artistes, alors intégré..es à l’université, endossent également un rôle de chercheur..es, bien qu’i..el..les n’aient pas nécessairement de formation en recherche. Cette approche quelque peu surprenante a provoqué diverses réactions dans le milieu universitaire. Pour défendre la notion de « chercheur..es-créateur..ices », certain..es ont recouru à des arguments considérés comme des « pirouette[s] sémantique[s]» (Léchot Hirt, 2010, 46), alimentant ainsi un débat marqué par des définitions floues (Schön, 1983/1995; Damasio, 2000; Pakes, 2004; Nelson, 2006, 2009; Macleod et Holdridge, 2006; Haseman, 2006; Borgdorff, 2007; Sullivan, 2009). Ces débats incluent l’affirmation que les œuvres d’artistes universitaires créent des types de savoirs qui dépassent les capacités du langage et ne peuvent être exprimés par les méthodes conventionnelles de dissertation (Desjardins, 2013). Bien que cette vision aspire à une réalisation future, elle pose actuellement des défis pour de nombreux membres de la communauté universitaire, y compris les professeur..es et étudiant..es artistes.

Aborder de façon objective l’intégration de la création artistique dans le contexte scientifique universitaire est complexe. En effet, la recherche et la création artistique ont des finalités et des méthodes distinctes (Stévance et Lacasse, 2013, 2018, 2022a, 2022b; Stévance, Lacasse et Garancher, 2024). Elles représentent deux formations différentes, deux activités, deux modes de communication et deux épistémologies séparées. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles ne puissent pas interagir ou être considérées comme équivalentes sous certains aspects, comme dans un cadre syndical au sein d’une même institution d’enseignement supérieur, où l’on compare recherche et création selon le travail accompli plutôt que leur essence. L’idée que la connaissance puisse se manifester intuitivement et subjectivement à travers la création artistique et l’appréciation des œuvres d’art relève plus de questions administratives que de véritables enjeux épistémologiques ou éthiques, surtout dans un contexte académique responsable (Stévance, Lacasse et Desjardins, 2019). Cette confusion a conduit à des situations où les activités artistiques universitaires sont financées par des organismes subventionnaires destinés à soutenir la recherche scientifique ou à attribuer des chaires « de recherche » à des artistes dont le travail reste purement artistique. Cela soulève plusieurs questions : comment en est-on arrivé à une telle redéfinition du rôle de l’artiste universitaire? Quelles implications cela a-t-il pour la reconnaissance de leur statut? Et quel impact cela a-t-il sur l’éducation et le financement des étudiant..es en art, qu’ils soient artistes, artistes-chercheur..es, ou chercheur..es? Ces questions soulignent les défis à surmonter pour aligner le financement et la reconnaissance institutionnelle avec la nature spécifique du travail artistique au sein de l’université.

Cet article se propose d’examiner et de déchiffrer les impacts de quatre problèmes au sein de l’écosystème universitaire au Canada. En intégrant des perspectives sociologiques (ex. : Misdrahi Flores, 2013; Fournier et Misdrahi, 2014; Fournier, Gingras et Mathurin, 1989), politiques (ex. : Kälvemark, 2011), éthiques (ex. : Stévance, Lacasse et Desjardins, 2019), et s’appuyant sur les données présentées dans ces études, les problèmes concernent les quatre indicateurs clés suivants : 1) une ambiguïté dans la formation des comités d’évaluation pour les subventions de recherche, causant 2) un flou dans l’allocation des fonds de recherche destinés à la création artistique, ce qui mène à 3) une confusion, cette fois-ci sémantique, autour des définitions de la recherche, de la création, et par extension, de la « recherche-création », alimentée par 4) des difficultés administratives, principales responsables de ces malentendus. Ces indicateurs reflètent une réalité complexe et problématique et serviront de fondement aux arguments de cet article, bien qu’ils ne soient pas nécessairement abordés dans cet ordre. Nous proposerons des approches pour mieux appréhender la valeur et le rôle de l’art et de la culture à l’université, en reconnaissant adéquatement la contribution des artistes, notamment par une gestion plus appropriée des fonds alloués à la recherche et à la création artistique, en particulier pour les étudiant..es.

Prémisse : La variété des définitions de la « recherche-création »

La distinction entre « savoirs de connaissance » et « savoirs de croyance » (Chareaudeau, 2020, 28-31) pourrait avoir détourné l’attention d’une analyse sérieuse sur le rôle de la culture à l’université et l’intégration adéquate des artistes dans la sphère académique. Comment les universités peuvent-elles valoriser les pratiques culturelles tout en assimilant les artistes dans l’enseignement supérieur des arts? La réponse ne réside probablement pas dans la confusion persistante entre création et recherche2. À la place, une rhétorique dominante, parfois inconsciente, a prévalu, utilisant la persuasion depuis Aristote pour éveiller l’ethos à travers une argumentation passionnée de la communauté, en opposition à toute forme de démonstration logique (Parret, 1988, 76). Vu la manne que représentait, dès son apparition dans le lexique universitaire, la « recherche-création », les discussions ont évolué autour de dimensions épistémologiques (Fournier, Gingras, Mathurin, 1989; Findeli et Coste, 2007; Stévance et Lacasse, 2013), ontologiques (Bruneau et Villeneuve, 2007; Gosselin et Le Coguiec, 2006), puis « méthodologiques » (Laurier et Lavoie, 2014; Bannerman 2003), et récemment « cartographiques » (Paquin et Nourry, 2018), conduisant à un abandon progressif de l’effort de définir précisément la recherche-création. Cette approche émotionnelle tend à écarter les discussions substantielles. Heureusement, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) a reconnu l’évolution de cette situation, tant localement qu’à l’échelle mondiale, en initiant les premiers pas pour refléter au mieux la réalité du terrain. Bien que le CRSH ait initialement privilégié les contributions des créateur..ices, l’organisation a progressivement embrassé la recherche-création comme une approche valide de recherche3. Cette position tranche nettement avec celle du Fonds de recherche du Québec — Société et Culture (FRQSC) concernant la notion de « recherche-création » et le terme de « chercheur-créateur », sujets à débat pour les questions qu’ils soulèvent autour des financements et des conflits d’intérêts potentiels (nous y reviendrons). Ces problèmes pourraient être évités si la définition de la recherche-création était uniformisée entre les différents organismes et institutions, ou même au sein d’une seule institution. Plutôt que de s’attarder sur les causes de cette diversité, il semble plus pertinent d’examiner ses conséquences, particulièrement sur la nouvelle génération d’étudiant..es en création dans l’enseignement supérieur.

La définition peu claire de la recherche-création promue par le FRQSC pourrait soulever des questions éthiques lors de l’évaluation des propositions de projets de recherche-création soumises par ceux que le FRQSC désigne comme « chercheurs-créateurs », ainsi que pour les bourses destinées aux étudiant..es. L’examen de la composition des comités d’évaluation, comme indiqué sur le site du FRQSC, révèle une prédominance d’artistes, qu’i..el..les soient affilié..es à l’université ou non et qu’i..el..les possèdent ou non un doctorat (Ph. D. ou Doctorat en art). Bien que le FRQSC maintienne l’anonymat en ne liant pas les noms des évaluateur..ices à des programmes spécifiques, il est relativement facile de reconnaître les artistes qui, logiquement, semblent avoir été choisi..es pour leur expertise en projets de « recherche-création » plutôt que pour des projets de recherche « pure ».

Dans d’autres travaux, nous, ainsi que d’autres chercheur..es, avons exploré la distinction entre recherche et création artistique (Stévance et Lacasse, 2013, 2018; Stévance, 2021). Il est essentiel de rappeler que les processus d’investigation propres à la création artistique et à la recherche scientifique constituent des approches distinctes et, de ce fait, ne sont pas directement comparables. Bien qu’elle ne soit ni recherche-création ni recherche pure, toute forme de création engage inévitablement un ensemble d’expérimentations menant à une œuvre originale, à une approche spécifique ou au renouveau d’une pratique artistique. Sans adhérer à une conception romantique de la création liée à un génie mystérieux, il convient de souligner qu’il s’agit davantage d’une exploration créative (search) durant laquelle l’artiste poursuit un objectif précis (in search for) qu’il concrétisera dans une œuvre de son choix offrant une vision singulière sur le monde. À l’opposé, le..a chercheur..e scientifique, engagé..e dans une démarche d’enquête (inquiry), fait de la recherche (to do research), s’attache à produire des connaissances fiables, généralisantes et, autant que faire se peut, objectives, qu’i..el partage sous une forme pouvant être réutilisée par d’autres. Bien qu’il soit attendu de chaque acte créatif qu’il s’accompagne d’une réflexion critique de la part de son auteur..ice, cette démarche diffère fondamentalement de la recherche scientifique, caractérisée par un processus systématique incluant l’élaboration d’hypothèses et l’application de méthodologies destinées à répondre à une question de recherche spécifique au sein d’un cadre théorique établi4. De ce fait, « un professeur poète ou romancier n’est pas d’office un professeur de création littéraire » (Marcotte, 2000, 47). De la même façon, être musicien..nes ne revient pas à être chercheur..es en musique : si les premier..es se sont principalement formé..es en interprétation ou en composition, au conservatoire de musique ou dans un département universitaire dédié, les second..es ont, en plus d’une formation en pratique instrumentale (pour une majorité de chercheur..es en musique), suivi une formation universitaire axée sur la recherche (théorie et méthode). C’est pourquoi les chercheur..es-créateur..ices sont souvent doté..es d’une formation double, à la fois pratique et scientifique.

Dans cette optique, une demande de subvention présentant une approche de recherche-création devrait être soumise par un..e professeur..e régulier..e qui travaille seul..e, à condition qu’i..el prouve sa compétence à la fois comme chercheur..e et créateur..ice. Alternativement, une équipe dirigée par un..e demandeur..euse principal..e (que ce soit un..e professeur..e chercheur..e, un..e chercheur..e-créateur..ice, ou un..e créateur..ice), avec un..e ou plusieur..es co-demandeur..euses ou collaborateur..ices, pourrait également soumettre une demande. Tout comme pour les projets individuels, l’équipe devrait démontrer sa maîtrise combinée de la recherche et de la pratique artistique et justifier la nécessité de collaborer pour réaliser le projet de recherche-création en question. Ainsi, nous définissons la recherche-création comme « 1) une approche appliquée à 2) un projet de recherche mené par 3) un individu ou plusieur..es collaborateur..ices, 4) combinant des méthodes de recherche et des pratiques de création à l’intérieur d’un cadre dynamique 5) d’interaction causale (où chacune a une influence directe sur l’autre), et menant à 6) des productions tant scientifiques qu’artéfactuelles (qu’elles soient de nature artistique ou autre) » (Stévance et Lacasse, 2018, 123, nous traduisons).

Par conséquent, la recherche-création ne constitue pas une discipline en soi, mais plutôt une méthode ou une façon de mener la recherche. Des études rigoureuses ont confirmé que la recherche-création ne devrait pas être vue comme une discipline à part entière, ce qui signifie que le terme « chercheur..e-créateur..ice » ne désigne pas un artiste simplement employé dans ce contexte de production de connaissances (McNamara, 2012; Pinson, 2009; Cook, 2015). Plutôt, la recherche-création est considérée comme une approche méthodologique relevant des sciences participatives, au même niveau que la recherche-action ou la recherche-intervention (Stévance, 2021). Cette approche apparaît comme la plus adaptée pour harmoniser les pratiques culturelles avec l’enseignement artistique supérieur, en facilitant une intégration efficace des artistes grâce à leur expertise unique dans le cadre d’un projet collaboratif employant une approche de recherche-création.

Actuellement, en raison de leur formation et des spécificités de leurs activités, les créateur..ices siégeant dans les comités d’évaluation ont tendance à privilégier des critères qui mettent en avant l’aspect « création » plutôt que l’élément « recherche » dans la recherche-création, ainsi que le discours écrit, comme l’ont observé les sociologues Fournier et Misdrahi :

L’analyse du discours des membres des jurys et de leurs discussions pendant les délibérations permet de voir que la définition de la valeur artistique ne repose pas sur un simple répertoire prédéfini de critères. Les évaluateurs utilisent plutôt leurs propres compétences et cadres d’interprétation, qui sont le produit des conventions disciplinaires, de l’appropriation personnelle de ces conventions et du contexte d’évaluation. (Fournier et Misdrahi, 2014, 105)

Les comités chargés d’évaluer les projets de recherche-création se composent souvent majoritairement d’artistes, comme ceux figurant parmi les évaluateur..ices du Conseil des Arts du Canada (CAC) et du Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ). D’après notre propre expérience, l’évaluation des projets de recherche-création effectuée par ces créateur..ices respecte les critères du CALQ et du CAC, axés sur la « beauté » présumée de l’» œuvre » à créer, la renommée de l’artiste et le « matériel d’appui » fourni. De plus, selon Fournier et Misdrahi (2014, 99), « l’évaluation que font les membres du jury s’appuie sur la connaissance qu’ils ont de l’artiste, de sa carrière […]. Il arrive donc assez fréquemment que les membres du jury attirent l’attention sur des circonstances personnelles d’un candidat » pour une bourse du Conseil des Arts. Il est courant que des facteurs personnels jouent un rôle dans l’attribution des bourses d’art. Cette tendance, ou cette inclination, s’est également manifestée au sein des comités du FRQSC et du CRSH, eux-mêmes constitués d’artistes. Il n’est donc pas étonnant que les critères qu’ils appliquent reflètent ceux décrits par les sociologues Fournier et Misdrahi. Quant au matériel d’appui, tant le CRSH que le FRQSC en autorisent l’usage — le FRQSC mentionnant un « portfolio […] qui illustre les réalisations du chercheur principal ou de la chercheuse principale en matière de création […]. Un dossier de presse peut également y être inclus »5. Pour ce qui est du CRSH, le matériel d’appui consiste en « des échantillons des œuvres illustrant les qualifications ou la nature du projet de recherche-création proposé par les candidats ou les directeurs de projet »6 via un site internet7. Dans un tel contexte, et pour renforcer les bonnes pratiques, il est essentiel de définir précisément les critères d’évaluation de la recherche-création et de s’assurer de leur application stricte par des comités adéquatement formés. Une évaluation fondée sur des critères objectifs, réalisée par un comité de pair..es qualifié..es et de titulaires de diplômes universitaires en recherche, favoriserait une approche plus rigoureuse et équitable dans le domaine de la recherche-création.

Du point de vue épistémologique et éthique, il est difficile de faire coïncider la recherche-création avec la seule phase créative axée sur l’expression d’un univers intérieur. En effet, les œuvres résultantes, bien qu’elles ne génèrent pas directement « à [elles seules] des connaissances » (Findeli et Coste, 2007, 143), se fondent sur des savoirs préexistants. En outre, « comment aborder un résultat de recherche qui serait […] une mauvaise œuvre? Il ne suffit pas d’élargir la définition de la qualité pour s’en tirer par une pirouette sémantique, ni de postuler que l’intérêt heuristique et herméneutique d’un objet ou d’une œuvre est proportionnel à sa qualité esthétique » (Léchot Hirt, 2010, 46). Ainsi, la question de l’évaluation d’une œuvre en tant que résultat de recherche, notamment si celle-ci est considérée comme de faible qualité artistique, ne peut se résoudre par un élargissement de la définition de qualité ou par la supposition que la valeur exploratoire et interprétative d’un objet dépend de son attrait extérieur. La future création, ne reposant que sur l’évaluation de probabilités sans critères objectifs basés sur des standards, invite donc à évaluer la cohérence entre la pratique artistique et l’investigation scientifique plutôt que la création en elle-même. Dans le milieu universitaire ou au sein des instances de financement de la recherche, notre capacité à juger la création se limite à son adéquation avec l’aspect théorique du projet, c’est-à-dire sa pertinence pratique. Bien que l’art puisse être sujet à une rationalisation selon les dynamiques du marché et les attentes du public, en s’appuyant sur des normes reconnues (artistiques ou non, voir Becker, 1982/2008; Heinich, 1998; ou Thornton, 2008), ces normes ne sauraient être pleinement englobées par une théorie ou une documentation spécifique. Cela soulève la question de la faisabilité d’une évaluation objective de la création, en particulier lorsqu’elle n’existe pas encore au moment de la demande de financement. Est-il même nécessaire, ou approprié, de tenter de mesurer le succès ou l’échec de projets artistiques encore en devenir? Comme l’expliquent Alferi et al. :

Quand on parle de recherche en art dans le dernier cycle des études supérieures, il faut se rappeler quelles sont les motivations de celles et ceux qui entreprennent, après le lycée [en France], des études artistiques. Il n’est pas rare de trouver parmi elles un désir, voire un besoin irrépressible et aussi légitime qu’un autre : celui de ne pas avoir à faire de discours. L’art, activité mentale au moins autant que manuelle et technique, permet ce court-circuit d’une pensée sans discours. Les programmes de recherche en art peuvent et doivent respecter cette singularité sans prix. Ils doivent se souvenir que l’art en tant que tel ne relèvera jamais de critères académiques. S’ils l’oublient, il n’en sortira justement qu’un art académique au double sens du terme : sans originalité dans ses formes, sans valeur hors de l’université. (Alferi et al. 2015, 32)

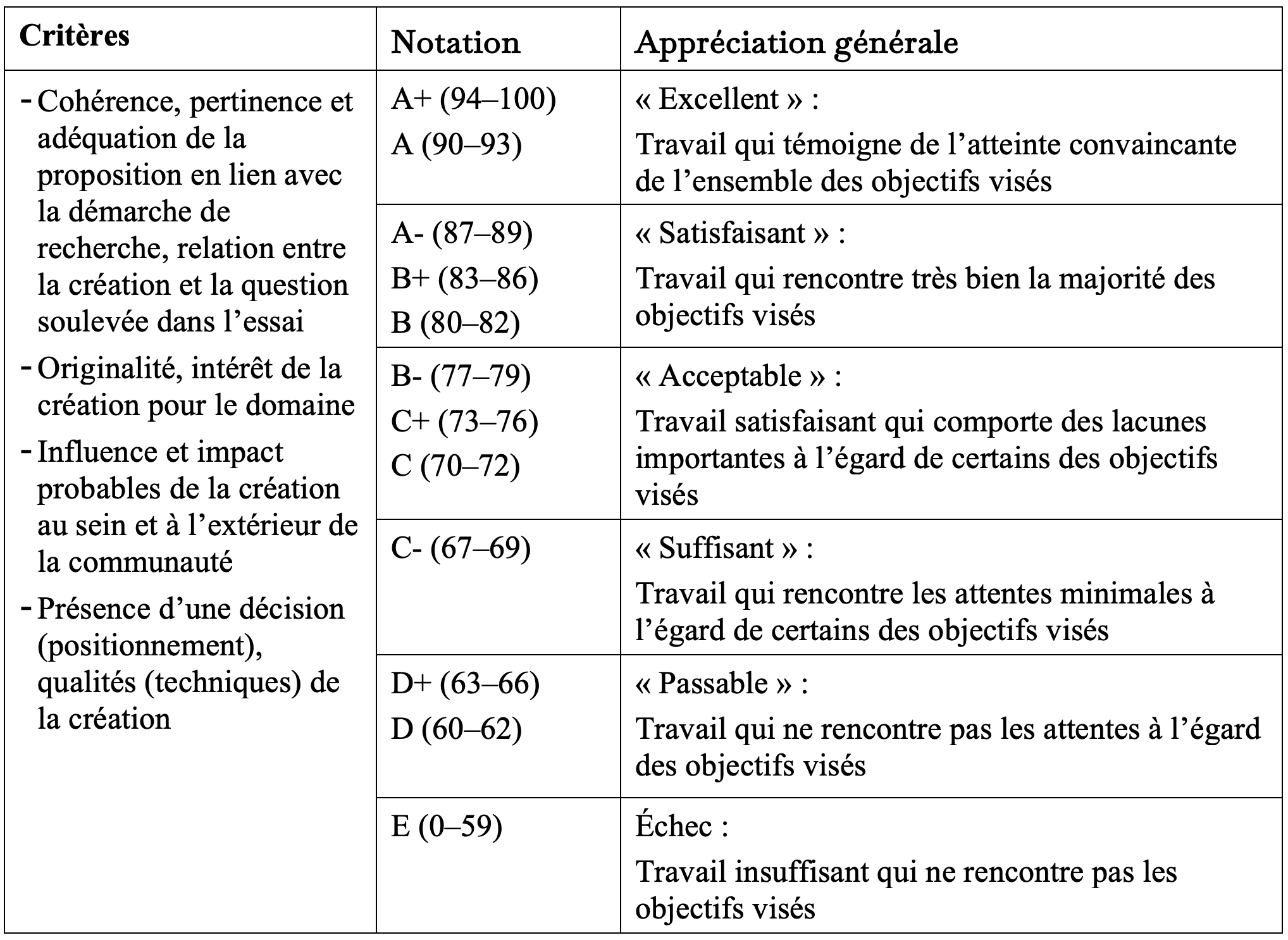

Comme exemple de solutions durables, dans nos programmes de musicologie/recherche-création à la Faculté de musique de l’Université Laval (Ville de Québec, Canada), chaque projet étudiant intègre deux composantes étroitement liées : la recherche et la création. Ces projets, qui requièrent une démarche de recherche-création, peuvent être réalisés en collaboration. La recherche est présentée, en fin de parcours, devant un jury composé de membres tant internes qu’externes, tandis que le volet « création » est rendu accessible au public, que ce soit au sein de l’université, à l’extérieur, ou sous forme de supports tels qu’un enregistrement, une interface numérique ou autre. L’équipe enseignante accompagne les étudiant..es tout au long de leur parcours académique et artistique, assurant un suivi régulier. Pour l’évaluation de la partie « création » des projets, nous utilisons une échelle critériée conçue pour réduire autant que possible la subjectivité (Berthiaume, David et David, 2011), reproduite au Tableau 18 :

Tableau 1 : Critères d’évaluation inspirés de Berthiaume, David et David (2011)

Adopter une approche de recherche-création dans un mémoire ou une thèse en musicologie ouvre la voie à l’examen approfondi d’une problématique spécifique, en apportant une perspective musicale et/ou sonore qui se veut à la fois appropriée, pertinente et novatrice, reposant sur des arguments solidement construits. Le principal défi pour l’étudiant..e réside dans la capacité à tisser et à entretenir un échange continu entre son projet de création et sa question de recherche. De plus, dans l’évaluation de ces travaux, donc selon nos critères d’évaluation, l’accent est mis sur le mérite scientifique plutôt que sur la notoriété ou le prestige de l’étudiant..e en tant qu’artiste au sein de sa communauté; l’environnement universitaire destiné à la recherche(-création) se distingue clairement du milieu professionnel artistique. Cela soulève des interrogations quant à l’approche adoptée par les organismes lors de l’attribution de subventions ou de bourses, que ce soit en recherche-création, ou même en création.

Conséquences sur le financement de tous les étudiant..es

Les étudiant..es en recherche dans le domaine des arts (histoire de l’art, musicologie, études littéraires, études cinématographiques, études théâtrales, etc.) bénéficient généralement bien des programmes de bourses de recherche existants, étant donné leur orientation explicite vers la recherche. La situation est moins favorable pour les étudiant..es en pratique artistique (composition musicale, interprétation musicale, arts visuels, cinéma, théâtre, création littéraire, etc.). Actuellement, leur principale option consiste à classer leur projet dans la catégorie « recherche-création », bien que la grande majorité d’entre ell..eux ne soient pas préparé..es à structurer leur projet créatif selon un modèle conçu pour la recherche. Ainsi, lors des évaluations par les comités internes des universités qui attribuent les bourses du CRSH, ces étudiant..es sont souvent écarté..es pour ne pas correspondre aux critères requis.

La question de savoir si la création peut être considérée comme de la recherche, ou vice-versa, est désormais obsolète. Nous sommes confronté..es à un défi bien plus pressant : comment soutenir les étudiant..es en création pour qu’i..ell..es obtiennent des bourses d’études? Sauf à voir les comités de sélection dominés par des professeur..es-créateur..ices, une solution qui présente ses propres limites, les chances pour ces étudiant..es en création d’être choisis pour des bourses orientées vers la recherche restent minces.

Ayant participé à ces comités pendant plus de dix ans, nous pouvons confirmer que le problème réside principalement dans la structure de financement et dans la nécessité d’une meilleure collaboration entre les ministères. Les fonds de recherche tels que le FRQSC et le CRSH sont largement soutenus par des ministères précis. Par exemple, le FRQSC reçoit le soutien de divers ministères et entités gouvernementales québécoises, comme en témoignent les allocations budgétaires pour 2023, qui s’élèvent à un total de 87 403 442$ : 80,1% provenant du Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie; 5,7% du FRQ Nature et technologies; 5,3% du FRQ Santé; 3,5% du Ministère de l’Éducation; 3,0% du Ministère de la Santé et des Services sociaux, et 2,4% d’autres sources (Gouvernement du Québec, 2023, p 81). Notamment, aucun financement n’est attribué par le Ministère de la Culture et des Communications.

Le Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, qui contribue à plus de 80% du budget annuel du FRQSC, a pour mission de promouvoir et de soutenir la recherche scientifique, l’innovation et la technologie, favorisant ainsi le développement économique et soutenant une culture scientifique et d’innovation dans les entreprises et le secteur éducatif. Son rôle est de soutenir les conditions favorables à la recherche, au transfert de connaissances et à la commercialisation des résultats de recherche, sans mention spécifique du soutien à la culture artistique9. En revanche, c’est le Ministère de la Culture et des Communications qui est chargé de promouvoir la culture artistique : « Le ministère de la Culture et des Communications a pour mission de contribuer au rayonnement de la culture et des communications, à l’épanouissement individuel et collectif de la population ainsi qu’à la mise en place d’un environnement propice à la création et à la vitalité des territoires. » Plus encore : « Son action se situe principalement dans les domaines suivants : patrimoine, muséologie, lecture et livre, formation artistique, médias, mécénat et immobilisations. » (c’est nous qui soulignons)10

Face à cette situation, on s’attendrait donc à ce que des critères d’évaluation adoptés par les comités soient en adéquation avec les orientations de ces ministères et organismes gouvernementaux, qui financent majoritairement la recherche. Il apparaîtrait logique que le ministère de la Culture et des Communications, potentiellement via des entités comme le CALQ ou le CAC, contribue aux fonds destinés aux bourses spécialement conçues pour les étudiant..es engagé..es dans la pratique artistique universitaire, conformément à son mandat de soutien à la « formation artistique »11. Ainsi, les projets de création artistique n’auraient pas à être bricolés de manière à entrer dans la catégorie « recherche-création », et évalués selon des critères étrangers à leur nature. Cette discordance est préjudiciable, particulièrement pour les étudiant..es doué..es dans leur domaine, qui se retrouvent souvent désavantagé..es par un manque initial de financement.

Idéalement, si les ressources financières allouées par le ministère de la Culture et des Communications, espérant une collaboration avec le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, étaient directement investies dans le FRQSC (et le CRSH pour le volet fédéral), cela permettrait de mettre en place des programmes de bourses parfaitement alignés sur les besoins spécifiques des étudiant..es en création. Une telle initiative, similaire à celles du CALQ et du CAC pour les artistes professionnel..les, réduirait, voire éliminerait, l’actuelle disparité entre étudiant..es-chercheur..es et étudiant..es-créateur..ices. Actuellement, pour avoir une chance d’obtenir une part de ce financement, auquel leurs pair..es en recherche ont plus facilement accès, les étudiant..es en pratique artistique sont souvent contraint..es de se contorsionner pour prétendre à des compétences en recherche ou à intégrer de manière forcée leur création future dans un cadre de recherche, plutôt que de valoriser leurs véritables talents en création. Au lieu de devoir se conformer à des exigences qui leur sont étrangères, i..el..les devraient pouvoir être valorisé..es et reconnu..es pour leurs véritables contributions et talents artistiques.

Il apparaît clairement que la définition de la recherche-création envisagée uniquement sous l’angle de la création considérée comme recherche porte préjudice à la nouvelle génération d’étudiant..es en création. Paradoxalement, elle affecte également les étudiant..es en recherche qui, selon les données du FRQSC, se sont vu..es privé..es de bourses certaines années, au profit d’étudiant..es en création (Dubé 2013, 2016). D’après les informations disponibles sur le site du FRQSC, cet organisme a attribué des bourses de doctorat en recherche à des doctorants-créateur..ices en musique inscrit..es dans des programmes de 3e cycle de type D. Mus. Contrairement aux programmes de Ph. D., la formation dans ces doctorats professionnels se concentre sur la création, comme l’interprétation musicale ou la composition, et non sur la recherche. Le volet théorique exigé des étudiant..es doctorant..es (D. Mus.) en interprétation ou en composition ne s’inscrit pas dans une démarche scientifique d’élaboration et ne correspond pas à l’envergure d’un travail de recherche propre à un Ph. D. D’ailleurs, l’Université McGill, consciente de cette distinction, offre deux doctorats en composition : D. Mus. et Ph. D12. Ces doctorant..es (D. Mus.) n’ont généralement pas reçu de formation poussée en recherche et ne mènent pas de projets qui incarnent une véritable démarche de recherche-création, laquelle devrait maintenir un équilibre entre les volets de création et de recherche. Malgré cela, depuis 2013, c’est à ces doctorant..es-créateur..ices que le FRQSC a accordé le plus grand nombre de bourses en recherche, mettant en évidence un déséquilibre et une confusion dans l’attribution des financements destinés à soutenir la recherche universitaire :

D’après l’information que l’on retrouve sur le site web [du FRQSC], les demandes soumises à ce programme sont principalement évaluées à partir de critères propres à la « recherche scientifique » (14 points sur 20) […]13. Par conséquent, […] le FRQSC considère forcément que les doctorants-créateurs sont plus compétents et expérimentés, sur le plan scientifique, que les doctorants-chercheurs14 ayant soumis une demande, puisqu’ils ont été plus nombreux à recevoir une offre du gouvernement québécois. De plus, compte tenu du fait que les doctorants-créateurs ont été mieux notés que les doctorants-chercheurs pour leur aptitude et leur expérience en recherche, de même que pour la qualité et l’intérêt scientifique de leur projet, ce résultat nous force à conclure que le FRQSC ne fait pas une nette distinction entre un créateur et un chercheur du point de vue scientifique, et que la réalisation de récitals ou d’une composition musicale s’avère de même nature qu’une production scientifique15. Ainsi, par esprit de logique, je présume que l’organisme doit également considérer que les travaux scientifiques des chercheurs sont, en quelque sorte, de la création musicale. C’est peut-être d’ailleurs ce qui explique qu’un des lauréats d’une bourse de maîtrise en recherche du FRQSC cette année soit un étudiant rattaché à un Conservatoire de musique de la province où on n’offre aucune formation en recherche. (Dubé, 2013, xiv-xv)

Depuis 2013, en se basant sur les résultats des concours disponibles sur le site du FRQSC16, cette situation préoccupante semble persister. Il apparaît essentiel que, en tant que communauté, nous nous attaquions enfin à ce problème qui touche profondément, et parfois de manière définitive, les artistes en devenir. Par ailleurs, une telle réflexion approfondie permettrait au FRQSC, comme l’a fait le CRSH, de se concentrer pleinement sur la recherche, son enseignement et sa diffusion. Cela éviterait aussi à l’organisme de devoir improviser des solutions qui risquent parfois de s’éloigner de leur mission première.

Vu les critiques récurrentes adressées à son mode de fonctionnement et à ses biais, le FRQSC a inventé une initiative, dite « Action Concertée », pour examiner l’éthique de ses procédures. Cette démarche, qui n’a finalement pas inclus la proposition soumise par la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en recherche-création et son équipe, s’est révélée être un exercice de solipsisme : questionner sa propre éthique suffit-il à être éthique? Même si notre proposition n’a pas été retenue (ce qui aurait pourtant permis au FRQSC de bénéficier d’une étude prenant en compte un autre point de vue que le sien), nous avons tout de même contribué en répondant au questionnaire de l’équipe sélectionnée pour cette « action concertée ». Nous avons noté que l’enquête était basée sur les définitions standard de la recherche-création et des chercheur..es-créateur..ices telles qu’adoptées par le FRQSC17. Si les prémisses sont erronées, les conclusions le seront probablement aussi. Il est donc compréhensible que le FRQSC privilégie des prémisses qui assurent les conclusions escomptées, finançant de fait les artistes en milieu universitaire, ce qui va à l’encontre de son mandat et soulève des questions scientifiques, logiques et éthiques.

Les limites du FRQSC, et les opinions de certain..es qui ont écrit sur la recherche-création, sont mises en évidence, y compris dans la manière dont les évaluations des candidatures sont influencées par des commentaires parfois trop directs de la part des chargé..es de programme et des conseiller..es scientifiques, lors des rencontres de comités. Cette situation rappelle l’analyse de Fournier et Misdrahi (2014) sur la prédominance des créateur..ices issu..es des Conseils des Arts au sein des comités scientifiques du FRQSC, soulevant la question de savoir si une réflexion similaire ne devrait pas être appliquée aux profils des dirigeant..es des organismes de financement de la recherche, souvent elles..eux-mêmes issu..es du monde artistique. Avant de conclure, il est pertinent de se remémorer la mission principale du FRQSC :

Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) a pour mission :

-

de promouvoir et d’aider financièrement le développement de la recherche dans les domaines des sciences sociales et humaines, ainsi que dans ceux de l’éducation, de la gestion, des arts et des lettres;

-

de promouvoir et d’aider financièrement la diffusion et la mobilisation des connaissances dans les domaines de la recherche reliés aux sciences sociales et humaines, ainsi qu’à l’éducation, à la gestion, aux arts et aux lettres;

-

de promouvoir et d’aider financièrement la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants des 2e et 3e cycles universitaires et aux personnes effectuant des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes désirant réintégrer les circuits de la recherche et l’attribution de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement pour les professeurs de l’enseignement collégial engagés dans des activités de recherche;

-

d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, les institutions à caractère culturel, les ministères et les organismes publics et privés concernés18.

La mission explicite du FRQSC est de promouvoir « le développement de la recherche », y compris dans le secteur « des arts et des lettres ». Cela indique que le soutien n’est pas directement destiné à la création artistique en elle-même, bien que, curieusement, la « Création artistique et littéraire » soit mentionnée parmi les domaines d’intervention du FRQSC un peu plus loin sur la même page.

Bilan conclusif

L’objectif de cette analyse était d’explorer la manière dont la fonction de l’artiste universitaire est potentiellement dévoyée, obstruant ainsi un examen approfondi de la position des arts dans l’enseignement supérieur. Le point de contention initial s’ancre dans une compréhension erronée de la recherche-création, une notion que le CRSH a réussi à dépasser, mais qui est entretenue au FRQSC. Malgré les nombreuses discussions suscitées, et indépendamment des intentions sous-jacentes, cette confusion prévaut, manquant de solidité scientifique tout en influençant négativement à la fois l’intégrité de la recherche et le financement des étudiant..es engagé..es dans des disciplines de création à l’université.

Sur le plan éthique, la capacité des organismes dépendant de ministères chargés de la recherche à financer des projets purement de création soulève des questions importantes sur l’alignement des objectifs et des responsabilités. La création artistique est traditionnellement soutenue par le CALQ et le CAC, qui relèvent respectivement du ministère de la Culture et des Communications et du ministère du Patrimoine canadien. Il s’agirait donc de réfléchir à la manière dont les actions de ces différents ministères se chevauchent, surtout en considérant que les artistes travaillant dans les universités sont éligibles à divers programmes offerts par ces organismes. Aux programmes offerts par le CALQ, par exemple, les artistes universitaires peuvent solliciter des fonds dans plusieurs catégories, telles que « Déplacement », « Diffusion et promotion », « Perfectionnement », « Studios et résidences », auxquels s’ajoute le plus important : « Recherche, création, exploration et production »19. Cette situation soulève donc la question de la complémentarité de ces programmes avec ceux d’autres institutions, notamment lorsque le terme « recherche » est généralement associé à des initiatives universitaires. Cela implique de reconnaître les nuances entre la recherche et la création dans le contexte universitaire et de s’assurer que les fonds sont alloués de manière équitable et appropriée, respectant à la fois les objectifs des ministères responsables de la Culture et de la Recherche. En outre, il faut prendre en compte l’impact administratif et financier de ces décisions sur les institutions d’enseignement supérieur, en particulier concernant la gestion des « frais indirects » associés aux projets de recherche.

Durant les États Généraux de la recherche-création tenus du 22 au 24 mai 2016, une table ronde a été organisée, impliquant les organisateur..ices de l’événement, des représentant..es du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation de l’Université Laval, ainsi que des délégué..es du CRSH, du CALQ et du CAC. Le FRQSC a été invité à participer mais a choisi de ne pas assister à la rencontre. Malgré cette absence, les discussions ont progressé, révélant notamment, selon une adjointe à la direction, que le FRQSC considère les artistes universitaires comme des « chercheur..es-créateur..ices », s’appuyant sur le fait que leurs institutions (référencées comme « établissements gestionnaires ») les reconnaissent en tant que tel..les. Cette perception est également partagée par les universités, qui se voient dans l’obligation de soutenir, de valider et de transmettre les demandes de financement proposées par leur..es professeur..es-créateur..ices aux différents fonds concernés. Ce transfert de responsabilités conduit à un cercle vicieux, entravant toute amélioration concrète de la situation. Parallèlement, il est demandé aux professeur..es de s’auto-identifier selon leur expertise, leur donnant ainsi la possibilité de bénéficier d’un système de subventions orientées vers la « recherche-création », voire d’accéder aux prestigieuses Chaires de recherche du Canada. Ce système met en lumière les complexités et les défis inhérents à la reconnaissance et au financement de l’approche de recherche-création au sein du paysage universitaire et culturel canadien… et québécois.

Ces discussions ont également mis en lumière une autre réalité concernant le CALQ et le CAC. Les représentants de ces organismes, tout en admettant l’ambiguïté du terme « recherche », ont clarifié que leur interprétation de la « recherche » se rapporte spécifiquement à l’enquête inhérente au processus de création de l’artiste, sans pour autant la confondre avec la recherche scientifique ou chercher à fusionner recherche et création20. Ils attendent des artistes qu’ils expliquent leur démarche de création dans leurs demandes de financement, en exprimant leur processus de manière compréhensible. Ces représentants soulignent que la vocation de leur institution est de soutenir la création artistique, non la recherche scientifique, laquelle relève des universités et des entités finançant la recherche.

L’« Action concertée » sur « La conduite responsable en recherche-création » évoquée plus haut, bien qu’ayant offert temporairement une plateforme au FRQSC pour justifier ses politiques éthiques de financement, n’a pas interrompu les investigations et les analyses objectives fondées sur des faits concrets. Cette situation affecte également les étudiant..es : cell..eux en création ayant des difficultés à obtenir des bourses du CRSH, gérées au niveau de la maîtrise par les universités, et cell..eux en recherche voyant une part significative des fonds destinés à la recherche scientifique, qui leur serait normalement attribuée, détournée. Ainsi, tant les chercheur..es que les chercheur..es-créateur..ices, au sens strict du terme, font face à des défis, tandis que les créateur..ices en milieu universitaire peuvent se retrouver bénéficiaires d’un soutien financier doublé.

Un autre aspect alimente, selon nous, ce paradoxe : le système d’attribution et la gestion de subventions, système qui comprend notamment les frais indirects de la recherche évoqués plus haut : « Les frais indirects de recherche (FIR) sont des frais perçus par toutes les universités sur les subventions et les contrats de recherche pour couvrir une partie des frais généraux qui ne peuvent être associés directement à un projet de recherche »21. Lorsque des professeur..es obtiennent un financement pour soutenir leur projet de recherche, l’organisme subventionnaire ajoute un montant en sus de la subvention accordée aux chercheur..es. Cette somme additionnelle, les FIR, est donc versée directement à l’université à laquelle sont rattaché..es les professeur..es subventionné..es. Or les FIR ne sont versés que par les organismes dont la mission est (supposément) de soutenir la recherche (FRQSC, CRSH, etc.), et non par les organismes finançant les artistes dits professionnel..les (CALQ, CAC, etc.). Dans ce contexte, des professeur..es-créateur..ices peuvent, d’une part, recevoir une subvention de « recherche » de la part du FRQSC ou du CRSH pour un projet de « recherche-création » : l’Université profite alors des FIR, et peut donc mobiliser certaines ressources pour soutenir la réalisation du projet. D’autre part, ces mêmes professeur..es peuvent obtenir une bourse du CALQ, laquelle n’est pas officiellement intégrée au système de gestion de l’Université à laquelle sont rattaché..es ces professeur..es, et donc non comptabilisée. En fait, les professeur..es reçoivent cette bourse de manière individuelle (statut d’artiste professionnel..le), et ce, même si le projet soutenu par cette bourse du CALQ correspond en tout point à leur « mandat » de créateur..ices à l’université. Cette situation révèle une dualité dans la reconnaissance des professeur..es-créateur..ices, à la fois comme chercheur..es et artistes professionnel..les, pour des projets similaires, exacerbant le dilemme pour les étudiant..es-créateur..ices qui ne sont pleinement reconnu..es ni comme artistes professionnel..les (du fait de leur statut d’étudiant..es) ni comme chercheur..es, du fait des critères restrictifs des bourses de recherche. Pour résoudre ces contradictions, il serait pertinent de :

Uniformiser les règles de financement pour les réalisations scientifiques ou artistiques des professeur..es universitaires, en imposant notamment l’intégration des bourses du CALQ ou du CAC dans le système de gestion universitaire, afin d’éviter le financement en double et de garantir la contribution aux frais généraux de l’université;

Offrir aux étudiant..es des chances égales de financement, indépendamment de leur discipline, en envisageant un financement spécifique pour les étudiant..es par le CALQ ou le CAC, ou en autorisant des organismes comme le FRQSC et le CRSH à financer directement des projets de création, grâce à des fonds dédiés fournis par les ministères adéquats, tel que le ministère de la Culture et des Communications, de manière à ne pas pénaliser les étudiant..es en recherche22.

Ces mesures pourraient contribuer à clarifier le paysage du financement pour les créateur..ices et les chercheur..es au sein des universités, tout en respectant les missions distinctes des divers organismes de financement impliqués.

L’ambiguïté dans la vision de la création en milieu universitaire se manifeste également dans la gestion et l’attribution de programmes tels que les Chaires de recherche du Canada (CRC). Le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements, qui gère les CRC, doit également examiner de près la composition de ses comités d’évaluation, souvent peuplés de créateur..ices ou d’individus ayant une conception erronée de la création et de la recherche universitaire. Une telle configuration permet à des créateur..ices de se voir attribuer des CRC. La précision est importante : à la suite d’invitations à siéger sur de nombreux comités d’évaluation de chaires ou de renouvellements, et dans le sillage d’entretiens avec le CRSH et de notre participation à l’Évaluation du Programme des chaires de recherche du Canada organisée par le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements, il apparaît que les CRC de niveau 1 et 2 sont attribuées plus aisément à des créateur..ices que des subventions de recherche. Selon les professionnel..les avec qui nous avons soulevé le constat, cette situation s’expliquerait par le caractère moins compétitif des CRC comparé aux subventions de recherche, les CRC ayant une dimension plus honorifique, s’appuyant sur les lettres de recommandation que les candidat..es et/ou leur équipe de rédacteur..ices auront su réunir, ainsi que leur curriculum vitae souvent riche en réalisations artistiques plutôt qu’en contributions à la recherche traditionnelle. Des créateur..ices ont reçu des CRC de niveau 1, sur la base sur leur réputation et leurs distinctions dans leur domaine artistique, alors qu’i..el..les n’ont pour la plupart pas obtenu de subventions du CRSH, même si cela fait partie des critères. Mais ces créateur..ices auront reçu des prix prestigieux dans leur domaine ou des fonds des Conseils des Arts. Les entretiens (menés sur une longue période : 1e entretien : novembre 2013; 2e entretien : janvier-février 2016; 3e entretien : janvier 2020; 4e entretien : février-mars 2022), avec des professionnel..les des programmes de Chaire et du Secrétariat, révèlent une opinion commune : le CRSH et les CRC ne devraient pas financer la création, que ce soit dans le contexte universitaire ou professionnel. Cette perspective est considérée comme une anomalie due à la composition des comités, nécessitant des ajustements. Des efforts sont en cours pour corriger ces incohérences, incluant des rappels des critères aux comités d’évaluation. Toutefois, la renommée de certains artistes peut parfois influencer outre mesure les décisions. Les solutions proposées précédemment pour faire face à ces problèmes concernant le financement de la recherche et de la création pourraient également contribuer à réduire ces irrégularités au sein des programmes des CRC.

Rééquilibrer la distinction entre les créateur..ices universitaires et les professionnel..les pourrait impliquer une interrogation fondamentale sur ce qui distingue la production artistique en milieu universitaire de celle réalisée hors du contexte académique. La différence réside peut-être dans le rôle pédagogique des artistes universitaires, qui encadrent des étudiant..es. Cependant, cet encadrement ne concerne pas nécessairement la formation à la recherche, mais plutôt à la production culturelle23. Actuellement, les comités d’évaluation semblent réticents à adopter cette perspective, privilégiant l’attribution des subventions et des CRC à des chercheur..es traditionnel..les. Ce constat soulève un problème persistant dans la manière dont les dossiers des étudiant..es-créateur..ices sont évalués par les comités universitaires. De plus, en validant maladroitement les artistes comme « chercheur..es-créateur..ices » par le financement ou l’attribution de CRC, on risque de dévaloriser la démarche de recherche proprement dite. Or, ces artistes relèveraient plutôt de la compétence du CAC et du CALQ, et non des organismes principalement dédiés à la recherche, tels que le CRSH, le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements, ou le FRQSC, dont les missions sont axées sur le soutien à la recherche et non à la création pure. Les confusions autour de la recherche-création perdurent, et si cette tendance se maintient au sein des organismes de financement de la recherche qui s’entourent principalement de créateur..ices, il serait alors envisageable de considérer le pendant d’une telle définition de la création conçue comme « recherche » : que la recherche soit elle aussi considérée comme de la création. Il reste à voir si le CAC et le CALQ seraient disposés à financer des chercheur..es formé..es à la rigueur scientifique, étendant ainsi la notion de création au-delà du domaine artistique pour inclure également les chercheur..es scientifiques engagé..es dans des activités créatives dans le cadre de leurs recherches. Après tout, « [l]a notion de créateur ne concerne pas que les artistes, elle englobe également les chercheurs scientifiques qui se livrent aussi dans leurs recherches à des activités de création » (Pelletier, 2000, 93). Cette approche soulève des questions importantes sur la manière dont la création et la recherche sont valorisées et soutenues au sein des universités et par les organismes de financement, invitant à une réflexion plus large sur les critères d’évaluation et les définitions de la recherche et de la création dans les contextes académique et professionnel.

La méthode de recherche scientifique est une approche rationnelle, structurée et rigoureuse pour générer de nouvelles connaissances et développer un esprit critique, en utilisant des méthodes systématiques pour collecter et analyser des données. La recherche vise à explorer, comprendre ou expliquer un phénomène de manière originale dans un cadre théorique précis, grâce à des outils conceptuels, par la formulation de nouvelles questions et hypothèses, dans le but de produire, partager et diffuser des savoirs inédits. Dans ce contexte, les artistes ont été laissé..es à penser qu’i..el..les participaient à une forme de recherche, une perception qui a ouvert la porte à l’imagination. Face à la demande de créateur..ices pour des programmes de financement adaptés, les autorités ont créé des programmes de « recherche-création », initialement destinés à pallier « le manque de financement pour les chercheur..es-créateur..ices dont les travaux ne sont admissibles ni aux subventions du Conseil des Arts du Canada, ni à celles du Programme de subventions ordinaires de recherche du CRSH »24. Ce développement est significatif, car il touche à la gestion, par les universités, de ces fonds issus des ministères de la Culture et du Patrimoine, créant un enjeu éthique majeur dû à des doublons dans le financement. Ces générosités expliquent pourquoi certain..es artistes universitaires affirment que « la création c’est de la recherche!25 » ou encore « Mais le sujet de recherche, c’est moi ! » (Pinson, 2009, 10). Si la création était équivalente à la recherche d’un point de vue épistémologique, le terme « recherche-création » serait superflu. Cela implique-t-il que les administrations attendent des créateur..ices intégré..es à l’université qu’i..el..les se lancent, sans l’avoir même étudiée, dans une recherche scientifique à travers leurs œuvres artistiques pour bénéficier des nouvelles subventions créées à leur intention? Néanmoins, le nombre restreint de demandes de subventions par des artistes26 montre leur réticence à formuler et soumettre des projets de recherche-création scientifiquement structurés, contrairement aux chercheur..es et chercheur..es-créateur..ices qui y sont contraints, forçant les bailleurs de fonds à assouplir leurs critères d’évaluation :

S’il va de soi que la composition et l’interprétation musicale sous-tendent une démarche de réflexion critique, il faut reconnaître que les créateurs éprouvent souvent des scrupules à fixer par écrit leur démarche. [...] De fait, ce travail combine une technique, celui de l’artisan, à une inspiration qui ne se laisse pas aisément décrire (Pinson, 2009, 7).

Néanmoins, il existe toujours des créateur..ices qui perçoivent leur travail comme une forme de recherche en soi :

Au sein de l’institution universitaire, on a encore du mal à mettre en parallèle la création et la recherche et à établir entre les deux des liens forts, durables et harmonieux. Cette situation fait en sorte que plusieurs professeurs-créateur..ices ont des difficultés à convaincre que leur travail artistique puisse être considéré comme un authentique travail de recherche. Plus encore, cette incapacité à concilier l’inconciliable prive les étudiants d’un rapport privilégié au savoir. Or, ce manque de reconnaissance tarde à venir et cela en particulier des organismes qui ont pour mandat de subventionner la recherche universitaire (Baillargeon 2010)27.

Comme on l’a évoqué, si un..e créateur..ice travaillant dans une université considère son œuvre artistique comme de la recherche, on pourrait alors argumenter que les publications de chercheur..es, tous domaines confondus, sont des œuvres de création. Cependant, cette assimilation (la création considérée comme un « véritable travail de recherche ») ne traite pas la question de manière suffisamment précise et pertinente. L’auteur de ce résumé souligne l’intensité émotionnelle avec laquelle les créateur..ices envisagent leurs œuvres, ainsi que le manque de reconnaissance de l’art en tant que forme de connaissance autonome. L’artiste Marcel Duchamp (1960/2013, 236) avait déjà abordé cette thématique, exprimant des idées similaires sur la nature de l’art et sa perception :

Bête comme un peintre. Ce proverbe français remonte au moins au temps de la vie de Bohème de Murger, autour de 1880, et s’emploie toujours comme plaisanterie dans les discussions. Pourquoi l’artiste devrait-il être considéré comme moins intelligent que Monsieur tout-le-monde ? Serait-ce parce que son adresse technique est essentiellement manuelle et n’a pas de rapport immédiat avec l’intellect?

Concernant Duchamp, il a été démontré que, bien que sa démarche n’entre pas dans le cadre de la recherche traditionnelle, son œuvre artistique, musicale et même compositionnelle, a inspiré des recherches ultérieures (Stévance, 2009). Il ne s’agit là ni de recherche-création ni d’une tentative de présenter la création comme étant de la recherche ou vice-versa. Il s’agit plutôt de reconnaître que l’impact de certaines approches artistiques peut engendrer des recherches, aboutissant à la formulation de concepts inédits, de nouvelles méthodologies et, selon l’expression de l’administration universitaire, à la production de « nouvelles connaissances expérientielles » (understanding ou interpretation selon Elkins 2009, 117). Cela peut se produire soit par l’intermédiaire de chercheur..es qui examinent et théorisent sur la base d’œuvres artistiques existantes, soit lorsque les créateur..ices collaborent avec une équipe de chercheur..es qualifié..es pour aborder ces aspects théoriques dans le cadre d’un projet partagé. L’énergie libérée par une telle coopération entre chercheur..es et créateur..ices, ainsi qu’entre organismes de financement et institutions gestionnaires, pourrait contribuer à atténuer, voire à résoudre, les problèmes liés au financement inadéquat de la création à travers les fonds de recherche, tout en validant le rôle des créateur..ices dans le milieu universitaire, qu’i..el..les soient professeur..es ou étudiant..es.

Références

Alferi, et al. (2015). L’artiste et le singe savant. Hermès, la revue, 2(72), 27-32.

Alvesson, M. et Sköldberg, K. (2017). Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research (3e éd.). Sage.

Baillargeon, R. (2010). Concilier l’inconciliable : L’expérience de la recherche et de la création en milieu universitaire dans la perspective d’une relation dynamique avec l’étudiant et son processus d’apprentissage [Résumé]. Journée d’étude, Créer à l’université : Pourquoi, comment? Enjeux et devenirs de la recherche création à l’Université Laval, Québec. https://crilcq.org/actualites/journee-detude-creer-a-luniversite-pourquoi-comment-enjeux-et-devenirs-de-la-recherche-creation-a-luniversite-laval/.

Bannerman, C. (2003). Reflections on Practice as Research. Digital Creativity, 15(2), 65-70.

Becker, H. S. (1982/2008). Art Worlds. University of California Press.

Berthiaume, D., David, J. et Davis, T. (2011). Réduire la subjectivité lors de l’évaluation des apprentissages à l’aide d’une grille critériée : Repères théoriques et applications à un enseignement interdisciplinaire. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 27(2). https://journals.openedition.org/ripes/pdf/524.

Borgdorff, H. (2007). The debate on research in the arts. Dutch Journal of Music Theory, 12(1), 1-17.

Boutinet, J.-(1993). Psychologie des conduites à projet. Presses universitaires de France.

Boutinet, J.-(1996). Anthropologie du projet. Presses universitaires de France.

Bruneau, M. et Villeneuve, A. (dir.). (2007). Traiter de recherche création en art. Presses de l’Université du Québec.

Charaudeau, (2020). La manipulation de la vérité : Du triomphe de la négation aux brouillages de la post-vérité. Lambert-Lucas.

Chupin, J.-(2002). La mariée mise à nu (à propos de l’enseignabilité des modèles de la conception). Dans M. Borillo et J.-Goulette (dir.), Cognition et création : Explorations cognitives des processus de conception, 65-96. Mardaga.

Cook, N. (2015). Performing research: Some institutional perspectives. Dans M. Doğantan-Dack (dir.), Artistic practice as research in music: Theory, criticism, practice, 11-32. Oxford University Press.

Damasio, A. (2000). The feeling of what happens: Body, emotion and the making of consciousness. Heinemann.

Deschênes-Pradet, M. (2011). La création littéraire à l’université : émergence et légitimité. Wascana Review, The University of Regina’s Literary Journal, 43(1), 172-184.

Desjardins, C. (2013, 16 juillet). L’art comme forme de connaissance [Communiqué]. Université Concordia. https://www.concordia.ca/ucactualites/central/communiques-de-presse/2013/07/16/lart-comme-forme-de-connaissance.html.

Duchamp, M. (1960/2013). L’artiste doit-il aller à l’université? Dans Matisse et M. Sanouillet (dir.), Marcel Duchamp du signe, 236-239. Champs arts.

Dubé, F. (2016). Finance-t-on, au Québec, les études universitaires de doctorants-créateur.s par le biais d’un programme de bourses de doctorat en recherche en musique? : Le cas du FRQSC [Communication orale]. États généraux sur la recherche-création, Québec.

Elkins, J. (2009). On beyond research and new knowledge. Dans J. Elkins (dir.), Artists with PhDs (111-133). New Academia Publishing.

Ethis, E. (2010). De la culture à l’université : 128 propositions. Armand Colin.

Findeli, A. (2010). Searching for Design Research Questions: Some Conceptual Clarifications. Dans R. Chow, W. Jonas et G. Joost (dir.), Questions, Hypotheses & Conjectures: Discussions on Projects by Early Stage and Senior Design Researchers (286-303). Design Research Network/ iUniverse.

Findeli, A. (2015). La recherche-projet en design et la question de la question de recherche : Essai de clarification conceptuelle. Sciences du Design, 15(1), 45-57.

Findeli A. et al. (2008). Research Through Design and Transdisciplinarity: A Tentative Contribution to the Methodology of Design Research. Dans B. Minde (dir.), Focused—Current Design Research Projects and Methods, 67-94. SDN.

Findeli, A. et Coste, A. (2007). » De la recherche-création à la recherche-projet », Lieux communs 10, 139-161.

Fournier, M., Gingras, Y. et Mathurin, C. (1989). Création artistique et champ universitaire : Qui sont les pairs? Sociologie et sociétés, 21(2), 63-74.

Fournier, M. et Misdrahi, M. (2014). Critères et processus d’évaluation en art contemporain : Les concours d’aide à la création du CALQ. Globe : Revue internationale d’études québécoises, 17(1), 85-107.

FRQSC. (2003). Pour changer le monde de la recherche-création : Un dernier virage [Rapport du comité Recherche-création]. Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/51207.

Gouvernement du Québec. (2023). Rapport annuel de gestion 2022-2023 : Fonds de recherche du Québec – Société et culture.

Gosselin, et Le Coguiec, É. (dir.). (2006). La recherche création : Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique. Presses de l’Université du Québec.

Haseman, B. (2006). A manifesto for performative research. Media International Australia incorporating Culture and Policy, 118(1), 98-106.

Heinich, N. (1998). Le triple jeu de l’art contemporain : Sociologie des arts plastiques. Éditions de Minuit.

Kälvemark, T. (2011). University Politics and Practice-Based Research. Dans M. Biggs et H. Karlsson (dir.), The Routledge Companion to Research in the Arts, 3-23. Routledge.

Landry, P.-L. (2013). Internet, études supérieures et recherche-création : Le cas de la revue numérique Le Crachoir de Flaubert. Québec français, (168), 28-29.

Laurier, D. et Lavoie, N. (2014). Le point de vue du chercheur-créateur sur la question méthodologique. Recherches qualitatives, 32(2), 94-319.

Léchot Hirt, L. (2010). Recherche-création en design : modèles pour une pratique expérimentale. MétisPresses.

Loveless, N. S. (2015). Introduction. RACAR: Revue d’art canadienne / Canadian Art Review, 40(1), 41-42.

Macleod, K. et Holdridge, L. (dir.). (2006). Thinking through art: Reflections on art as research. Routledge.

Marcotte, G. (2000). « Le professeur et son roman ». Dans J. de la Noüe (dir.), La création artistique à l’université (41-50). Éditions Nota Bene.

Marginson, S. (1997). Educating Australia: Government, Economy and Citizen since 1960. Cambridge University Press.

McNamara, A. E. (2012). Six Rules for Practice-led Research. Dans S. Brook et Magee, Beyond practice-led research [Numéro spécial]. TEXT, (14), 5-11. http://www.textjournal.com.au/speciss/issue14/McNamara.pdf.

Misdrahi Flores, M. (2013). L’évaluation des pairs, la prise de décisions et les critères de la qualité au Conseil des arts et des lettres du Québec : Le cas des arts visuels contemporains. Thèse de doctorat, Université de Montréal.

Nelson, R. (2006). Practice-as-research and the problem of knowledge. Performance Research, 11(4), 105-116.

Nelson, R. (2009). Modes of practice-as-research knowledge and their place in the academy. Dans L. Allegue, S. Jones et B. Kershaw (dir.), Practice-as-research in performance and screen, 112-130. Palgrave Macmillian.

Pakes, A. (2004). Art as action or art as object? The embodiment of knowledge in practice as research. Working papers in art and design, 3. https://www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/12363/WPIAAD_vol3_pakes.pdf.

Paquin, L.-C. et Noury, C. (2018, 14 février). Définir la recherche-création ou cartographier ses pratiques? Magazine de l’ACFAS. https://www.acfas.ca/publications/magazine/2018/02/definir-recherche-creation-cartographier-ses-pratiques.

Parret, H. (1988). Au-delà de la rhétorique du juridique : Justifier par l’éthique, légitimer par l’esthétique. Droit et Société, (8), 73-84.

Pelletier, E. (2000). Création et adaptation. Dans J. de la Noüe (dir.), La création artistique à l’université, 91-96. Éditions Nota Bene.

Pinson, J.-(2009). La recherche-création dans le milieu universitaire : Le cas des interprètes et de l’interprétation. Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique, 10(2), 9-14.

Pontbriand, J.-N. (2010). Créer, c’est chercher... et même trouver. http://www.crilcq.org/colloques/2010/recherche_creation.asp [consulté le 6 novembre 2012, plus disponible].

Railean V., Curbatov O., Gay M. (2012). Le rôle des universités et des universitaires dans l’économie de la connaissance. IMI-NOVA, IUAPL.

Schön, D. A. (1983/1995). The reflexive practitioner: How professionals think in action. Basic Books.

Sirois, G., Bellavance, G. (2021). Les arts à l’université : institutionnalisation et pluralisation. Cahiers de recherche sociologique, 71, 7-22.

Slager, H. (2004). Methododicy. Dans A. W. Balkema et H. Slager (dir.), Artistic research, 12-31. Rodopi.

Srivener, S. (2002). The Art Object Does Not Embody a Form of Knowledge. Working Papers in Art and Design, (2). http://www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/12311/WPIAAD_vol2_scrivener.pdf

Stévance, S. (2009). Duchamp, compositeur. L’Harmattan.

Stévance, S. (2021). La recherche (to do research) vs la démarche de création (search), la méthodologie (justification for using a particular research method) vs la méthode (a research tool)… Et la recherche-création dans tout ça? Journal du Groupe de recherche sur la musique interdisciplinaire interlaboratoire international, (7), 5-30.

Stévance, S. et Lacasse, S. (2013). La recherche-création en musique : Définition, institution, formation. Presses de l’Université Laval.

Stévance, S. et Lacasse, S. (2018). Research-Creation in Music and the Arts: Towards a Collaborative Interdiscipline. Routledge.

Stévance, S. et Lacasse, S. (2022a, mai). Pourquoi et comment analyser objectivement la recherche et la création au sein d’un projet de recherche-création? [Communication orale]. Congrès annuel de la Société de musique des universités canadiennes, MusCan 2022, Wolfville, Nouvelle-Écosse.

Stévance, S. et Lacasse, S. (2022b, mai). Analyse du comportement de la chercheure-créatrice lors de la recherche et de la création : la réflexivité au service de la création d’un monodrame néoclassique. International Association for the Study of Popular Music, IASPM-Canada 2022 : Starting Over? Popular Music and Working in Music in a Post-Pandemic World, London, Ontario.

Stévance, S., Lacasse, S. et Desjardins, M. (2019) (dir.). Pour une éthique partagée de la recherche-création en milieu universitaire. Presses de l’Université Laval / Éditions Hermann.

Stévance, S., Lacasse, S. et Garancher, M. (2024). Peut-on simultanément faire de la recherche et de la création? : Exploration d’une méthode d’analyse du comportement d’une chercheure-créatrice lors d’un projet mené en collaboration. Dans A. Grégoire et M.-S. Saulnier (dir.), Artiste-chercheur(e)s sur le terrain. Presses de l’Université de Montréal.

Sullivan, G. (2009). Art practice as research: Inquiry in the visual arts (2e éd). Sage.

Thornton, S. (2008). Seven Days in the Art World. Norton.

Par exemple, au Québec, les universités Bishop’s et McGill (1904) ont tôt offert des programmes de musique, suivies par l’Université Laval (1922), puis l’Université de Montréal (1950). Dans les années 1990, on comptait huit universités enseignant la musique au Québec (avec les universités Concordia, de Sherbrooke, du Québec à Montréal et du Québec à Trois-Rivières).↩︎

Cet amalgame n’est pas nouveau et touche de nombreuses disciplines, dont le design, la musique, la littérature, l’architecture ou les arts visuels. Voir Findeli, 2010, 294, 2015; Findeli et al, 2008; Findeli et Coste, 2007; Chupin, 2002; Boutinet, 1993, 1996; Landry, 2013; Loveless, 2015.↩︎

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx - a25 (consulté en janvier 2024).↩︎

En fait, et comme le soutiennent Alvesson et Sköldberg (2017), tout..e chercheur..e devrait, en tout temps, mener ses recherches de manière réflexive afin d’atténuer le plus possible des biais.↩︎

https://frq.gouv.qc.ca/programme/appui-a-la-recherche-creation-rc-2022-2023/#presentation-de-la-demande.↩︎

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/research_creation-recherche_creation-fra.aspx.↩︎

On pourrait d’ailleurs se demander pourquoi les chercheur..es ne sont pas autorisés à mettre à l’appui du matériel pertinent visant à « compléter et renforcer le reste de la demande de subvention écrite », tel des articles, des vidéos conférences, capsules vidéo ou autres.↩︎

Voir aussi la section « Evaluation Criteria and Scoring » du programme « Insight » du CRSH (http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_grants-subventions_savoir-eng.aspx). Voir aussi la grille d’évaluation de l’Université Laval :

https://www.reglementations.mus.ulaval.ca/fichiers/site_fmus_reglementations/documents/Annexes/Annexe_7_-_Grille_evaluation_instrument.pdf.↩︎

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/economie/mission-et-mandats.↩︎

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/culture-communications/mission-vision.↩︎

Pour ajouter à cette situation pour le moins emmêlée, rappelons que les universités sont soutenues par le ministère de l’Enseignement supérieur, tandis que le Conservatoire relève du ministère de la Culture et des Communication.↩︎

Pour le D. Mus., voir https://www.mcgill.ca/music/programs/dmus-composition. Pour le Ph. D., voir https://www.mcgill.ca/music/programs/phd-composition.↩︎

http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/bourses/programme.php?id_programme=16#evaluation (consulté le 16 mai 2013) : Excellence du dossier universitaire (6 pts); Aptitude et expérience en recherche (6 pts); Qualité et intérêt scientifique du projet de recherche (8 pts). Depuis, les critères ont été modifiés, mais ils demeurent centrés sur la recherche, sans référence aucune à la création : « Originalité du projet et potentiel de contribution à l’avancement des connaissances; Clarté et cohérence de la problématique de recherche; Pertinence de la méthodologie et prise en compte des principes EDI, si applicable; Faisabilité du projet et réalisme du calendrier; Potentiel de contribution du projet aux enjeux sociétaux, notamment ceux énoncés dans les ODD, si applicable » (https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-de-formation-au-doctorat-frq-2/#evaluation, c’est nous qui soulignons).↩︎

Pourtant, les doctorant..es-chercheur..es ont effectué, le plus souvent, des études scientifiques de maîtrise et i..el..les reçoivent une formation rigoureuse sur le plan de la recherche durant leurs études de 2e et de 3e cycles, alors que les doctorant..es-créateur..ices ne reçoivent aucune formation scientifique durant leurs études de maîtrise en interprétation, et celle qu’ils reçoivent au 3e cycle est souvent très rudimentaire par rapport à celle offerte aux doctorant..es-chercheur..es.↩︎

Francis Dubé précise avoir « acheminé un courriel à la responsable des programmes de bourses ainsi qu’à la directrice des programmes du FRQSC le 19 avril 2013, pour avoir des précisions à ce sujet et pour mieux saisir leur conception du terme recherche. Les auteurs de ce livre ont également contacté les mêmes personnes, au même moment, pour appuyer mon interrogation, et pour solliciter une rencontre afin de discuter avec elles de certains enjeux liés à la recherche-création. Nous attendons toujours une réponse de leur part ». (Dubé, 2013, xv, note 9)↩︎

https://repertoire.frq.gouv.qc.ca/offres/rechercheOffres.do?methode=afficher (consulté en mai 2022)↩︎

Voir le rapport https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/05/ie_rapport_williams-jones-bryn.pdf.↩︎

https://frq.gouv.qc.ca/societe-et-culture/mission-et-domaines-de-recherche/.↩︎

https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/programmes-daides-financiere/artistes.↩︎

Le CALQ est d’ailleurs assez explicite quant à ce que signifie, pour lui, la recherche en art dans la description de ses programmes et dans leur réglementation. Dans la description du programme « Exploration et recherche », on lit : « En soutenant financièrement la prise de risque inhérente au processus de recherche, le Conseil veut favoriser l’innovation en art et l’exploration de nouvelles voies contribuant au développement des disciplines. Le Conseil peut également soutenir les étapes de recherche et d’expérimentation préalables à la création d’une œuvre, une exposition ou une publication. » (C’est nous qui soulignons) Comme on le voit, il n’est pas question ici d’amalgamer une démarche de recherche de type « scientifique » et une autre qui serait préalable à la réalisation de productions artistiques. Par ailleurs, le CALQ considère comme non-admissible un projet qui serait « principalement d’ordre journalistique, scientifique, industriel, didactique, éducatif ou touristique » (nous soulignons). Voir, pour le programme « Exploration et recherche », https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/recherche-exploration?disciplines=45&profile=21&cHash=453acbdd1067fbd007ffa6688b8f8020#criteria; pour l’admissibilité des projets, https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/projets-inadmissibles.↩︎

https://recherche.umontreal.ca/ressources/subventions-de-recherche/gerer-vos-fonds-de-recherche/frais-indirects-de-recherche/.↩︎

Ces fonds supplémentaires pourraient notamment provenir des économies réalisées en contrôlant le dédoublement du financement des professeur..es-créateur..ices.↩︎

Signalons qu’il est courant que des artistes professionnel..les non-universitaires, notamment en musique, offrent des formations individuelles ou de groupe, que ce soit à leur domicile, au domicile de l’élève, ou même dans l’une des nombreuses écoles de musique indépendantes (comme Arquemuse ou Troubadour à Québec, par exemple).↩︎

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/RC_fine_artsFinalF.pdf (14) [consulté le 12 mai 2021] À noter que ce rapport de 2008 est en contradiction avec le discours tenu dans celui de 2007 intitulé « Évaluation formative du Programme de subventions de recherche-création en arts et lettres du CRSH » (http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/fine_arts_eval_part1_f.pdf) [consulté le 12 juillet 2015]. Concernant les « [o]rigines du programme de subventions de recherche-création en arts et lettres » (3), on y lit notamment que « [l]es chercheurs-créateurs ont accès à un nombre très limité de fonds de recherches au-delà des programmes offerts par le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), le Conseil des arts du Canada (CAC), le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) » (4).↩︎

Voir à ce sujet Scrivener (2002).↩︎

Voir notamment FRQSC (2003) et Pinson (2009).↩︎

Voir aussi Pontbriand (2010).↩︎

Musiques : Recherches interdisciplinaires 1, n°1